Deux fois. On a dû changer d'itinéraire deux fois pour rejoindre le lieu de résidence de Boris Gratry. Oui, ce n'est pas loin de Genève, mais qui n'a pas l'habitude des ronds-points français lève la main! Une maison familiale se dévoile dès l'ouverture du portail, un léger vent et un calme se font sentir. L'arrivée et l'accueil à l'Aranciata Amara San Pellegrino réconfortent, ainsi que la visite du chien du voisin, curieux et ultrasympa à qui il manque littéralement la parole. «Nous sommes chez ma cousine, mais je vis ici et mon atelier et un peu plus loin.» Une ancienne imprimerie fait office de dépôt de pièces détachées de voitures bientôt transformées en fossiles modernes. Boris nous fait faire le tour du propriétaire, c'est grand, une des façades de la maison est stylisée comme un chalet d'époque. Nous nous installons et entrons directement dans les considérations existentielles du métier de créateur. Le petit vent vient adoucir la chaleur de cette journée et recueille au passage les propos structurés d'une pensée futuriste, imprégnée du besoin intrinsèque de la quête d'éternité de l'artiste.

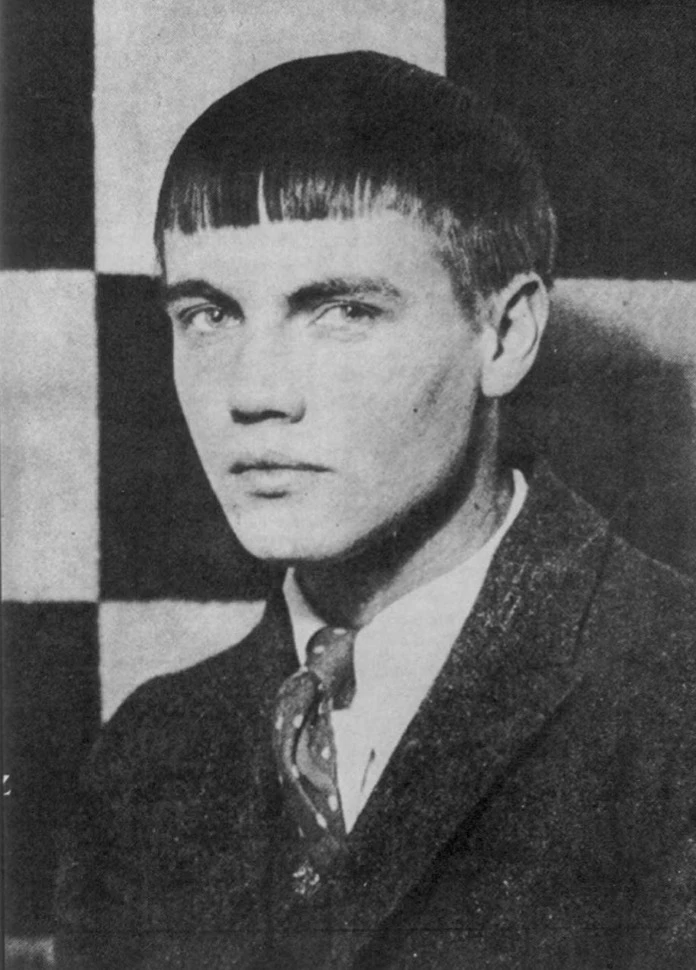

L’esprit du samouraï est en cet artiste suisse d’origine russe. Il pratique l’Aïkido depuis son adolescence. Discret, il ne cherche pas à se mettre sur le devant de la scène : «Faut-il avoir un agent, un attaché de presse ?» Son calme le caractérise. On l’imagine virevolter pour décontenancer un adversaire avec flegme sous la coupole de ses créations, par exemple Atomic Igloo (2011). Il crée à partir de tôles de voitures des mondes figurés, un temple japonais pour la cérémonie du thé ou encore des «cartes postales» grand format pour un air de voie lactée à la feuille d’or sur rouille. En septembre dernier, on l’a vu s’afficher à la galerie Patrick Gutnecht à Genève, avec ses pièces stellaires Callisto et Titan, lors de la première édition de Geneva Art Week et en novembre à Confédération Centre avec Art of rust le 2 novembre 2023 pour exposer son travail sur la calamine et la rouille en collaboration avec la galerie Calamart. Il est exposé chez Todd Merill Studio à New York, et d’aucuns auront été marqués par son œuvre Legacy, un capot de voiture embourbé dans du béton noir, le nouveau fossile du futur. Le capot d’une Jaguar E Type de 1961 lui a inspiré un totem resplendissant posé sur un granit noir du Zimbabwé.

https://m.facebook.com/1000307...

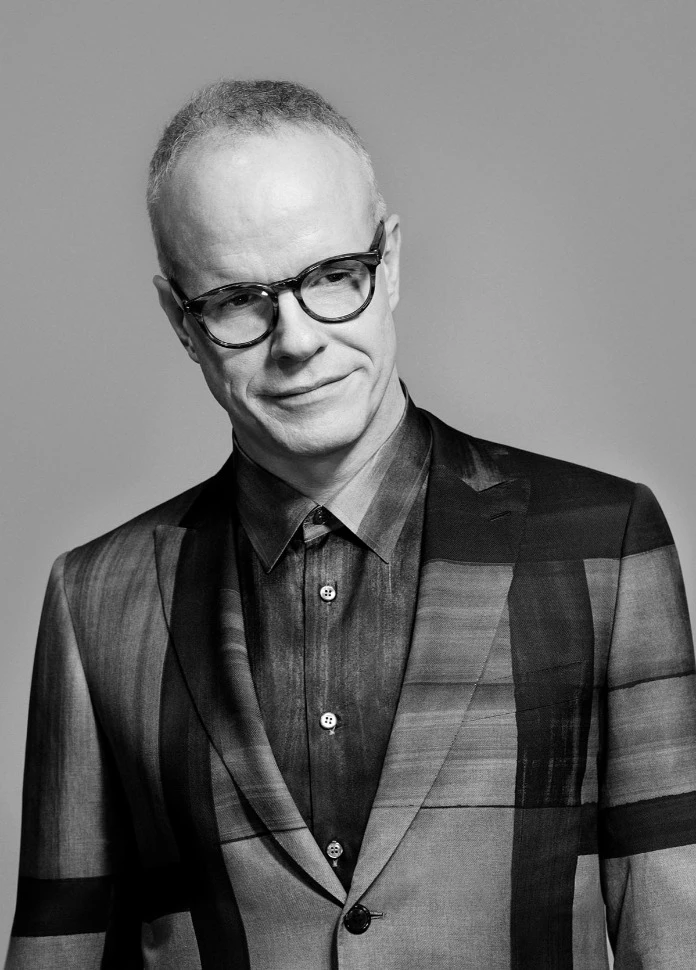

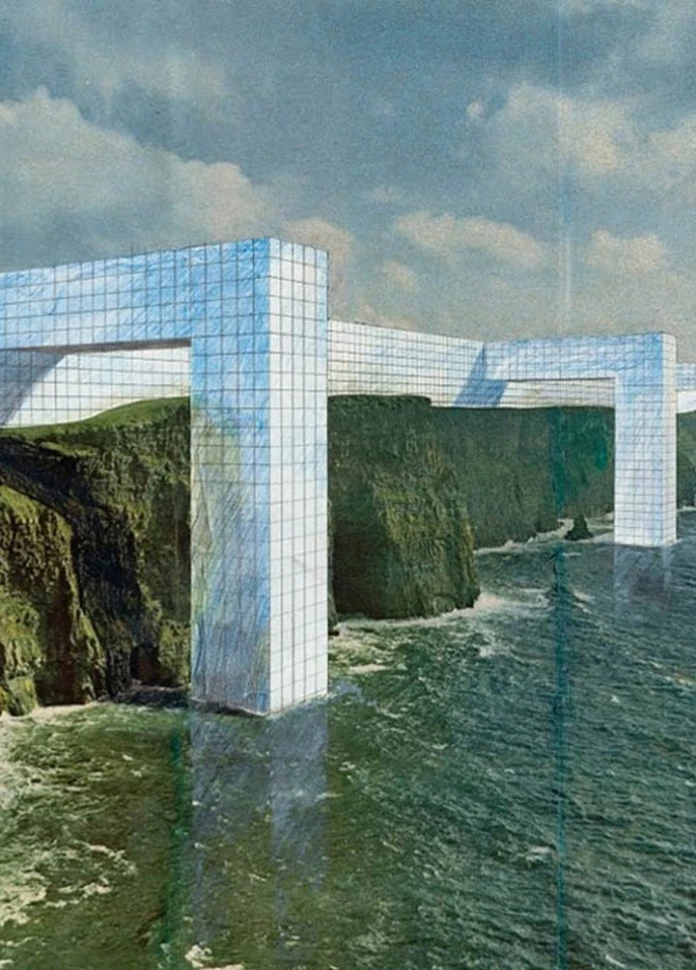

Genève et Bâle ont été ses champs expérimentaux : «J’ai eu la chance d’avoir des professeurs extraordinaires qui m’ont enseigné à structurer mes projets. Je reste dans les carcans de l’architecture et de la scénographie qui font que je réponds à une liste de critères et de questions avant de créer. Romeo Castellucci, un scénographe que j’apprécie, disait qu’il ne faut pas surestimer les connaissances de son audience, mais il ne faut pas sous-estimer son intelligence. Les gens parviennent à faire des associations, mais il ne faut pas qu’il y ait trop de références. Ils n’ont peut-être pas lu Dante, écouté Bach ou ne connaissent pas la philosophie de Sophocle, pourtant, ils peuvent comprendre ce qui se passe sur scène même si c’est illustré de manière abstraite.» Si Sullivan, un des Pères de l’architecture, disait que la forme suivait la fonction, et que le mentor de Boris à Stuttgart, Uwe Brückner du célèbre atelier du même nom, prônait plutôt la formule form follows content dans l’espace narratif et performatif, ici, l’architecte d’intérieur formé à la HEAD–Genève rajoute que form follows context. «Tu essaies d’avoir le plus de questionnements possible, tu dois te positionner ou positionner un groupe de personnes et observer depuis plusieurs points quel est l’espace défini, ce que tu as à disposition, ton gabarit. Tu poses tes critères, quels sont tes environnements, et ensuite, la matière. Les capots de voiture sont une manne infinie. Pour moi, ils sont le point de démarrage de cette société consumériste et de cette pollution généralisée. Certes, Henri Ford a permis de bénéficier de l’objet avant de le payer et bien qu’il ait eu une bonne idée, on en est là aujourd’hui. Recycler ces capots est intéressant, presque poétique, car je peux en faire une rose, un igloo, un pavillon de thé japonais contemporain quasi apocalyptique, avec quelque chose d’ancestral dans un élément futuriste. J’étudie les traditions entre technologie et modernisme, car la culture disparaît mais est encore sous-jacente. En attendant d’avoir des appareils qui nous permettront de léviter et rendront la voiture obsolète, je fais un geste écologique en créant des sculptures avec de vieilles voitures», plaisante-t-il. Mais qu’à moitié.

Un départ de six mois au Costa Rica pour rejoindre des amis pendant le Covid, puis le séjour s’est transformé en années. Trois. Un mandat l’a occupé, celui de l’Hommage à Louise Bourgeois, sa célèbre Maman. «Si ça n’avait tenu qu’à moi, je n’aurais pas choisi une araignée, mais je dois travailler avec des contraintes. En l’occurrence, mon client voulait également le bassin d’eau comme au château Lacoste, mais je le lui ai déconseillé, alors je suis resté sur ma version, un peu comme un travail de fin d’études pour lequel je suivais des consignes.» Quand on lui demande si les directives le dérangent, Boris répond qu’elles sont là et qu’il les suit, mais le problème survient quand il s'agit de rendre hommage à une artiste majeure… il est difficile de garder une bonne distance sans « copier ». Serait-ce ce que d’aucuns appellent l’inspiration? «Pour moi l’inspiration mène à autre chose, je suis inspiré de Tinguely mais je n’en fais pas. Certains mécanismes se retrouvent dans mes pièces, il règne un chaos apparent mais qui s’ordonne. Je suis influencé aussi par Richard Serra et ses grandes pièces métalliques qui créent des espaces, avec l’humain au centre, les igloos, les cocons… des choses dans lesquelles tu peux entrer. L’araignée, le fait qu’elle soit haute sur pattes, crée, une fois dessous, une sorte de dôme, de cage, d’abri.»

L’aspect humain entre en ligne de compte à tout moment, car tout est une question d’angle de vue, n’est-ce pas ? «Toujours, c’est pour ça que l’art est infini. Plus tu retournes la pièce, plus tu changes aussi. Si tu la regardes après une année, tu ne la vois plus comme avant.» L’air du temps est à la facilité de changement qui a un impact sur les liens sociaux. Les amis, les amours, les objets... du moment que l’on n’est plus satisfait, on passe à autre chose. Le travail de Boris s’inscrit dans une esthétique primaire qui se veut une incarnation d‘une lutte contre le consumérisme. Cela ne s’applique pas à ses œuvres, qu’il n’a pas de raison de modifier sous prétexte de les réparer si d’aventure le temps les détériorait. L’immuabilité du travail d’artiste mène à cette éternité qui est la quête absolue. Le processus créatif s’inscrit dans une problématique très humaine également de manière plus personnelle, car il a canalisé sa fascination pour le feu en devenant pompier volontaire et utilise cette ressource pour travailler ses pièces. «L’acier qui chauffe à 1000 degrés subit une altération par un choc thermique avec de l’eau et devient de la calamine, de couleur bleue, qui forme une croûte à la surface, une sorte de vitrification. Ensuite, la matière se travaille d’elle-même dans des dessins de rainures qui craquellent la surface – comme l’esthétique Wabi-Sabi (colmater les brèches avec des la feuille d'or, ndlr), dans la culture japonaise. Elle consiste à valoriser les fissures qui symbolisent le temps qui passe.»

Le feu qui travaille la matière crée un espace où il n’y a plus d’oxygène et détermine une sorte de no man’s land entre la vie et la mort, comme quand on surfe une vague, dans la zone de danger. «Le feu te met aussi en apnée, ton cerveau passe en mode survie et tu es très attentif, tout devient très vivide. Tes sens se décuplent et tu travailles à l’instinct.»

C’est ça, la définition de l’art, comme une forme de liberté dangereuse hors de laquelle rien n’existe, où il ne faut pas chercher de reconnaissance sous peine de perdre cette liberté. Les différentes perspectives s’estompent devant la création personnelle de l’artiste pour ne pas l’atteindre : «Dans ce métier, tu prends des risques car tu sais ce que tu aimes et tu ne peux pas imaginer ce que les autres vont percevoir. C’est intéressant de constater ensuite quelle émotion est dégagée, de suivre les regards et d’entendre les avis.»

Boris est lucide, attentif mais rebelle, son apparente solitude l’a-t-elle éloigné des milieux artistiques ? Il convoque dans son travail des notions antinomiques : richesse et pauvreté, raffinement et brutalité, fragilité et immortalité. Entre fonction, contenu et contexte, Boris génère des œuvres primitives qui projettent le spectateur dans un monde postapocalyptique.

«Pour citer Mike Horn : tu dois connaître 5% du voyage avant de te rendre quelque part. C’est pour ça que les croquis que je vends à mes clients sont toujours très vagues. Pour garder une certaine liberté de la pièce dont le résultat sera amélioré au long du processus de manière exponentielle. Le message que je veux transmettre touche à la problématique du consumérisme, de l’obsolescence programmée, de la nature qui se fait dévorer petit à petit, de la dissociation du monde et des règnes végétal et animal qui succombent à la suprématie de l’humain. Il est nécessaire de prendre le temps pour un résultat efficace.» Et se souvenir, comme il le dit, du contexte d’une œuvre, sans quoi on perd un élément de lecture. «Quand on commence à créer, il faut partir du vide. Pour vraiment trouver ce qui vient de soi-même et aller le chercher à l’intérieur de soi. Ma vraie inspiration est la nature, les écorces d’arbres, les feuilles, les lichen… c’est pour ça que j’effectue ce travail de création du métal avec la rouille qui, je le sais, va s’exprimer toute seule.»

Instagram: borisgratry

Texte: Monica D'Andrea