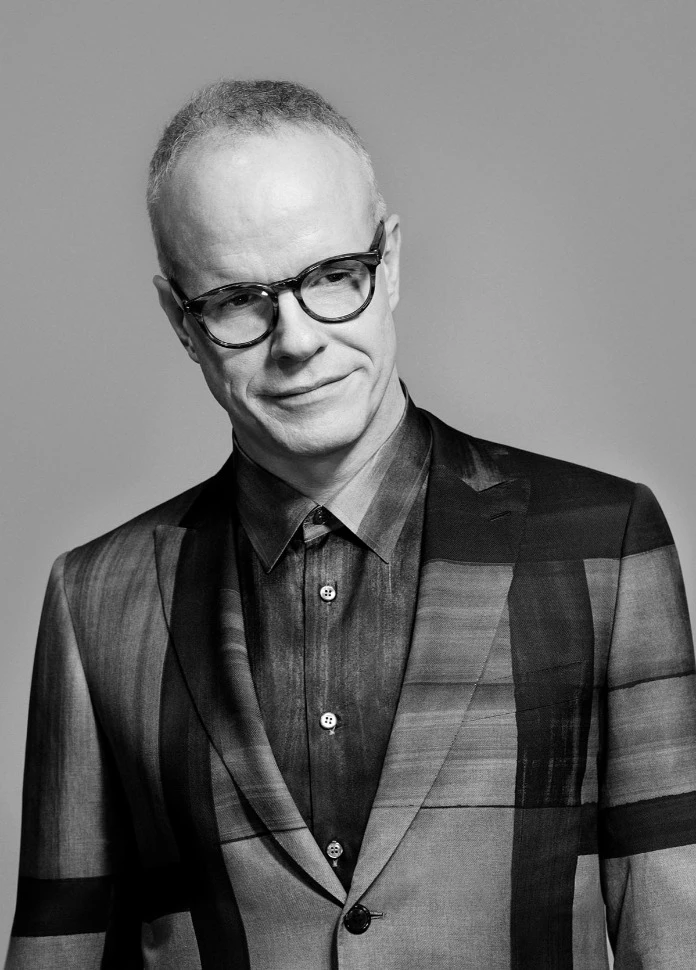

Il pourrait avoir une tête de patriarche cool. Barbe blanche, sourcil broussailleux, visage profondément ridé, Enzo Mari porte beau ses 83 ans. Sauf que pour le cool, on pourra toujours repasser. Le designer milanais aurait d’ailleurs en horreur de lire son nom accolé à ce dernier. Tant pis, on prend le risque. Déjà parce qu’il ne parle qu’italien. Même s’il connaît sans doute plusieurs langues, il refuse d’en pratiquer d’autre de sa voix grave et rugueuse. Ensuite parce qu’Enzo Mari c’est un tempérament, un caractère entier aux colères légendaires qui compare le design actuel à de l’art déco, à de l’art pompier. Bref, à pas grand chose, pour ne pas dire pire.

En conférence, Enzo Mari ne montre jamais ses projets. Il parle de son métier en passant à son auditoire un savon mémorable. Comme si la perte de la culture dans nos sociétés exclusivement tournées vers le profit et la promotion individuelle à toute berzingue incombait un peu à tous, à vous et à moi. Même si on décèle un petit côté showman derrière le designer furibard.

En interview, d’ailleurs, le Milanais s’apaise. Même s’il reste toujours en guerre contre le monde, un petit cigare Garibaldi coincé entre les doigts. Enzo Mari, le phénomène. Designer pédagogue – un puzzle animalier figure parmi ses pièces les plus connues – mais aussi artiste et écrivain, graphiste et libre penseur, il a produit, pour Danese notamment, des séries d’objets qui appartiennent à l’histoire du design industriel.

Attaché à la tradition et à l’artisanat, déçu par la tournure mercantile qu’a pris la discipline, il assume sa nostalgie de l’âge d’or, lorsque design envisageait la vie du futur et pas seulement ses retours sur investissement. L’un des derniers grands designers italiens encore vivant - avec Alessandro Mendini, Andrea Branzi et Angelo Magiarotti – se fâche et s’engage. Un côté indigné qui parle à toute une génération de designer qui lui voue un véritable culte.

En conférence, vous ne parlez jamais de ce que vous faites ou des objets que vous avez produits.

Vous savez, lorsque j’assiste parfois aux conférences de mes collègues, je les trouve très ennuyeuses. Ils présentent leurs projets et tout le monde regarde ces objets qu’ils ont imaginés. Du coup, les étudiants veulent faire la même chose sans avoir compris pourquoi ces designers les avaient dessinés.

Vous ne montrez rien. En revanche, vous donnez des conseils…

Etudier la tradition, regarder les œuvres et les chefs-d’oeuvre. C’est comme dans l’amour, il faut tomber amoureux d’une œuvre. Pas pour la copier, mais pour comprendre son niveau de qualité et se demander comment son auteur est arrivé à ce résultat. Et puis comme dans l’amour, il faut parfois aller de l’avant, découvrir de nouveaux horizons. Alors on retombe amoureux d’une autre autre œuvre tous les cinq ou six ans. L’unique école véritable pour moi, c’est celle-là, c’est de circuler là où se trouvent les œuvres. Allez dans les musées, allez voir les œuvres! Et j’espère que vous trouverez celle qui fera battre votre cœur.

Vous fustigez les écoles qui forment au design actuel que vous comparez à de l’art déco voire, pire, à de l’art pompier. Il faut pourtant bien des institutions pour enseigner ?

L’école est capitale. C’est elle qui transmet le savoir et l’héritage. Avoir conscience de l’histoire, c’est avoir conscience de ce qui s’est passé. Connaître l’histoire, c’est éviter de se répéter. Que font les écoles d’art ? Exactement le contraire. Les étudiants en design passent leur temps à copier ce qui existe déjà à des millions d’exemplaires et à produire de la marchandise qui va plaire au marché.

Et vous, comment avez-vous appris le design ?

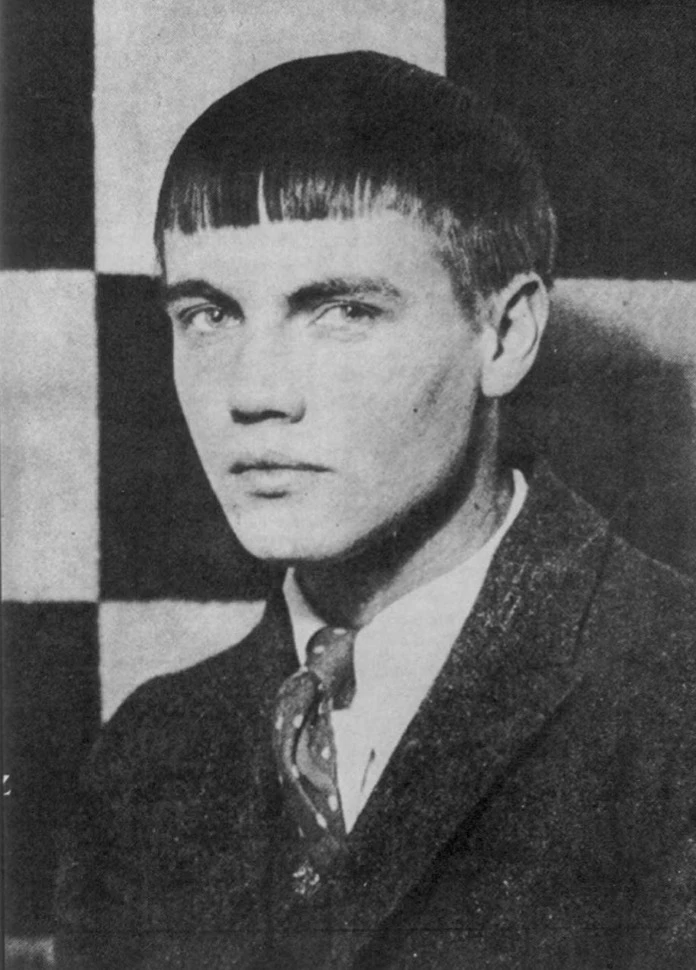

Très tôt dans ma vie, j’ai du subvenir aux besoins de ma famille en acceptant des petits boulots. Je n’ai donc pas suivi de grandes écoles. J’étais pauvre à un point qu’aucun jeune d’aujourd’hui ne peut imaginer. A 8 ans, je lisais les textes grecs que me donnait mon père parce que chez moi, il n’y avait ni télé ni poste de radio. En 1949, j’ai finalement pu m’inscrire à l’Académie des Beaux-arts de Milan qui acceptait les étudiants sans diplôme. J’ai eu de la chance parce qu’à mon époque, il y avait très peu d’inscrits dans la section design. En Italie, dans les années 40, on en comptait peut-être une dizaine. Comme on n’était pas beaucoup, lorsque Achille Castiglioni vous disait que vous étiez prometteur vous deviez être meilleur que les autres.

Et quelle leçon avez-vous tirée de son enseignement ?

Que la qualité c’est de se libérer de ce qui est banal. Le banal c’est très subtil, c’est très compliqué. Le projet c’est justement la négation du banal.

Sauf que pour vous, la banalité a gagné.

Le problème c’est que tous ces objets que l’on faisaient jadis, on ne sait plus les faire. Du coup, tous le monde refait les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu’il n’y a plus personne pour assurer la transmission de la tradition. Aldo Rossi a écrit un livre très juste où il dit que l’architecture est un symbole, un moyen de communication, un langage collectif. Je suis tout à fait d’accord avec lui. Du moins si on ne regarde pas son travail. Lorsqu’il cite les colonnes du Parthénon, il les construit droites, alors qu’elles sont évasées afin de supporter la charge du toit. Il n’a rien retenu, n’a rien transmis.

On vous sent profondément déçu par la tournure qu’a pris le monde. Vous assumez votre part de nostalgie?

Bien sûr. A Milan, à la fin des années 40, j’ai vécu dans une ambiance sociale incroyable. Une effervescence fabuleuse qui a maintenant totalement disparue. Cela me manque. Dans ces années-là, j’étais communiste, mais pas dans le sens du parti avec qui j’étais parfois en désaccord et dont je ne comprenais pas grand-chose. Moi, je voulais juste participer au renouveau de l’être humain. Dans les années 68 <60 ou fin des années 60 (68 n’étant qu’une seule année…)>, j’étais au cœur de l’action. On disait que j’étais quelqu’un de confus, que le monde était foutu que le discours moral ne tenait plus. Et ça a donné quoi ? Des Craxi, des Berlusconi pour qui le plus important c’est de gagner. J’aimerais vivre encore suffisamment longtemps pour savoir comment tout cela va se terminer. Oui, l’état du monde actuel me désespère.

Vous avez connu l’utopie de l’après-guerre. Vous vouliez construire un monde nouveau pour une vie meilleure. Et cela ne s’est pas réalisé. A la fin des années 40, Milan était alors la ville du design. Elle symbolisait la modernité retrouvée. Comment l’expliquer?

La ville avait été détruite à 70%. Il fallait donc la reconstruire, faire une cité nouvelle pour une société nouvelle, bâtie sur les cendres du fascisme. Les gens venaient de toute l’Italie pour réaliser ce grand projet. C’était la ville la plus riche, la plus moderne de toute l’Italie. Tout le monde voulait prendre part à cette renaissance.

La Suisse, à l’époque, représente un cas d’école. Le laboratoire de la ville moderne. Vous a-t-elle inspiré ?

C’était un pays où les villes étaient propres et les trains fonctionnaient. En Italie, rien ne marchait et c’est ce qui me plaisait dans le fond beaucoup. Ceci dit, il fallait quand même penser aux moyens d’améliorer les choses. En Suisse, le résultat ne me plaisait pas énormément. Je trouvais que la manière dont tout était organisé rendait les villes trop mortes. Je le dit pour bien savoir à quelle ville moderne on devait penser. Pour vous dire aussi à quel point il était important de construire une ville moderne. Le problème ce ne sont ni les choses ni les moyens, ce sont les gens.

On sent chez vous un profond amour des gens

C’est bien ce qui me désole. Aujourd’hui, les gens ne pensent plus qu’à eux, qu’à la réussite individuelle. Les religions monothéistes ont édicté des règles simples : le jeûne, ne pas voler, ne pas convoiter la femme de l’autre. Pour moi qui suis athée, les dix commandements sont des points essentiels. Les religions, même si elles posent parfois problème, ont édicté des règles de vie. Alors que les règles de la société, qu’est-ce qu’elles disent ? Que l’homme est libre, qu’il peut ne penser qu’à lui. Ce sont les pires qui soient.

Pour vous cet individualisme est la cause de tout. C’est lui qui a mis l’argent au pouvoir, encore lui qui permet aux riches d’imposer leurs (mauvais) goûts…

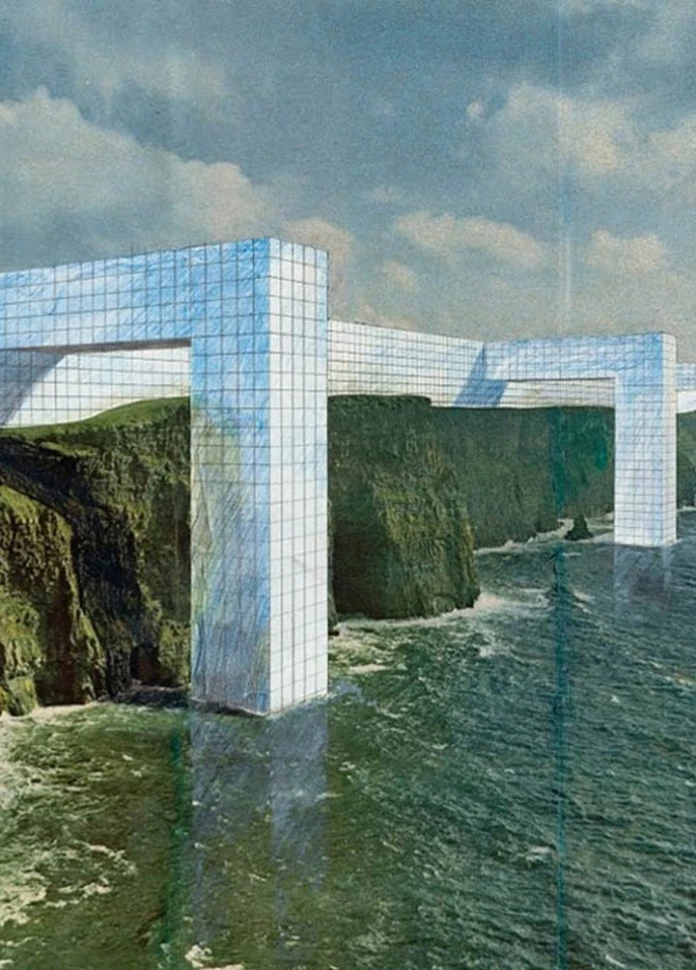

Dans l’histoire de l’architecture, construire a toujours coûté cher. Les pauvres n’y ont pas accès. Seuls les nantis peuvent se le permettre. Si on regarde l’architecture de l’entre-deux-guerres, les constructions des riches sont horribles, dépourvues de systèmes linguistiques probants. Je préfère des constructions plus modestes, qui se regardent encore très bien aujourd’hui. Pour le reste… Prenez le quartier de la Défense à Paris. Il est né de la volonté politique. Du coup c’est une architecture totalement inintéressante que la vie a complètement déserté. La vie n’est plus dans la ville. A la place, on a construit des projets monstrueux où les rues sont devenues comme mortes. Aujourd’hui, les archistars sont des personnes ignobles qui honorent les banques et le pouvoir de l’argent. Ce ne sont pas des architectes, mais des designers du pouvoir dont les créations sont censées durer des milliers d’années.

Vous dites aussi que l’échec du socialisme, c’est que tout le monde veut désormais sa part de luxe dont le design fait partie…

Le design est né à la Révolution française lorsque les pauvres ont vu ce que le roi possédait et qu’ils ont voulu la même chose. Les artisans n’avaient plus de travail, vu que la plupart de la noblesse avait filé sous la guillotine. Ils ne pouvaient pas proposer au peuple les mêmes produits parce qu’ils étaient trop chers. On a donc inventé l’industrie pour fabriquer les mêmes choses, plus vite et meilleure marché. J’ai vu le brevet de la première machine textile. Il est écrit «cette machine peut faire en un jour un travail qui nécessite trois mois à un artisan. Elle est tellement simple d’utilisation qu’on peut en confier la tâche à un enfant de 8 ans.» Le problème du design aujourd’hui c’est que tout le monde veut un trône mais que ce n’est pas possible.

Justement, que pensez-vous du design d’aujourd’hui? Pas grand chose on s’en doute…

Tout le monde va au salon du meuble de Milan voir ces horreurs dont on ne sait plus quoi faire. Où est le salut dans tout ça? Je l’ignore. Moi, je viens de l’école radicale de Castiglioni où on était loin d’être des anges. Ceux qui me connaissent savent que toute ma vie j’ai cherché à travailler avec cette difficulté de voir mes propres créations absorbées dans le marché. Aujourd’hui, rien n’existe plus au-delà de la production et de la rentabilité.

Pourtant vous continuez à produire des objets...

Disons que j’essaie. Pour moi le design représente un projet collectif qui implique tout le monde. Comme à l’époque gothique où les mécènes et les tenants du savoir-faire portaient ensemble un grand projet. Le design c’est la même chose : un dialogue où interviennent à la fois des artisans et des industriels. Bref, c’est une affaire de compagnonnage. J’ai connu ce genre de complicité avec Danese dans les années 50-60. Actuellement c’est une idée difficile à faire passer.

Pour vous le bon design c’est…?

Une manière de comprendre le monde étape par étape. J’y ai pensé toute ma vie. J’espère en avoir compris au moins une petite partie.

En 2009, vous organisiez avec le designer Gabriele Pezzini une exposition intitulée Che fare, (que faire) à la galerie Alain Gutharc de Paris. Sommes-nous arrivés au bout des des objets? Au bout du design?

Che fare... Ce n’est pas une question. Vous avez remarqué: il n’y a pas de point d’interrogation. En cela Che fare est un constat. L’avenir du design est incertain parce que le projet commun n’existe plus, parce que la puissance du marché a remporté la bataille. J’ai été en guerre contre le monde toute ma vie. Je suis un soldat et j’ai besoin d’alliés. Malheureusement je n’en ai aucun, même si, dans le fond, les gens m’aiment bien.

Propos recueillis par Emmanuel Grandjean