En plein Covid et à Lausanne, deux paramètres qui ne présageaient pas une telle rencontre. «Je te vendais tes chaussures dans cette boutique connue dans le centre, mais aujourd’hui j’anime un webzine. Réaliser un portrait de toi serait génial!» Il s’est arrêté, dans l’obscurité d’une fin de journée à l’avenue de Cour, devant la Coop, masqué et en tenue relax. Carlos Leal a pris le temps d’écouter et de répondre: «Avec plaisir, écris-moi sur mes réseaux sociaux.»

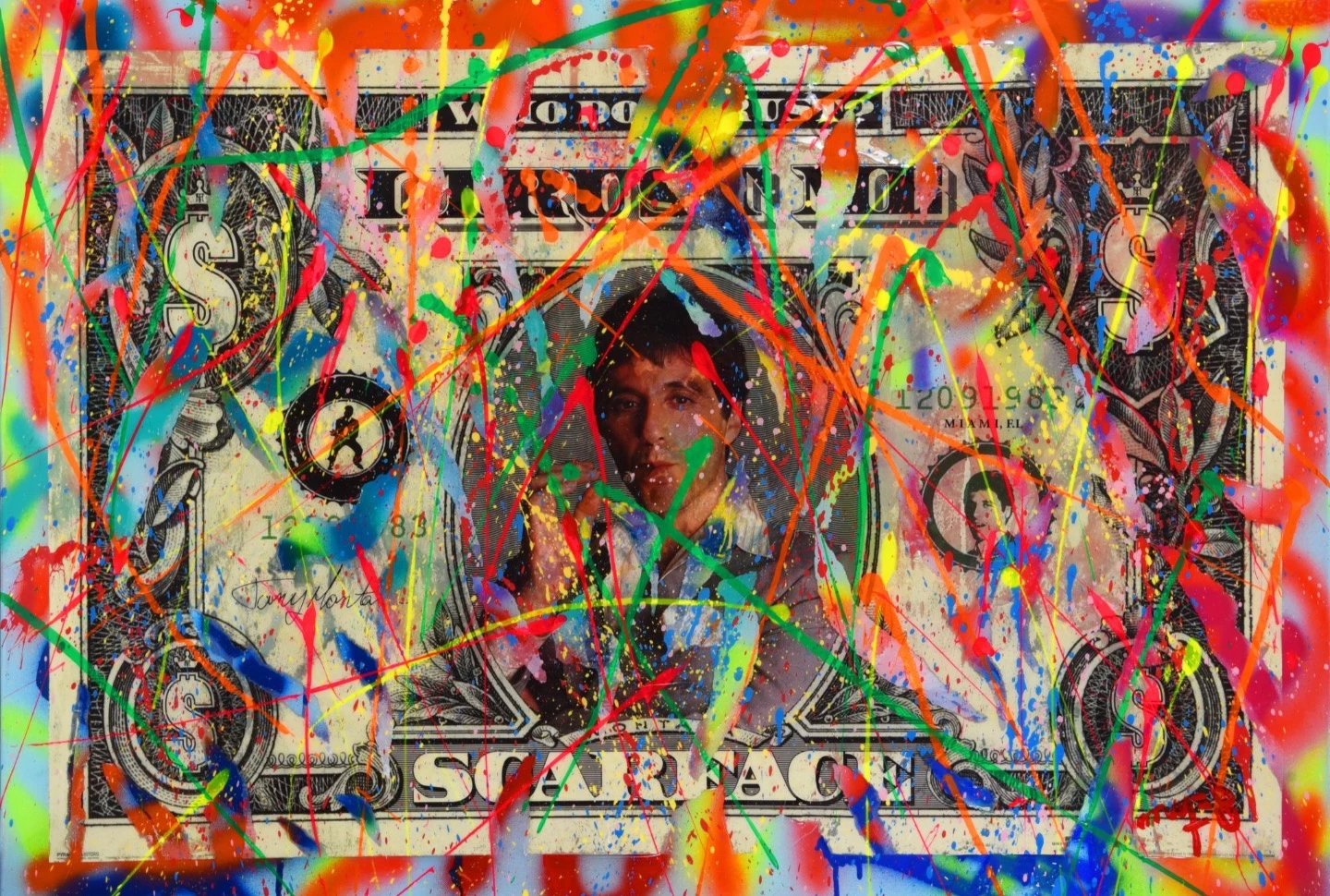

Quelques jours plus tard, le rendez-vous était fixé, dans l’espace du designer Raphaël Lutz à Écublens, à trois minutes à pied de la gare de Renens. Je rejoins Carlos pour l’emmener à la Designer’s table qui avait lieu ce soir-là. Son œil de photographe s’arrête sur la Voie verte qui avait été peu de temps auparavant inaugurée par les Renanais, puis sur l’ancienne enseigne de la firme Valentine, notre hub pour la suite. «Je fais de la photo, ce n’est pas de l’argentique, auquel je vais bientôt me mettre. Je travaille en digital et j’essaie de trouver mon style, de m’approcher le plus possible de la peinture, bien que je ne la pratique pas. Je suis assez minimaliste dans ma recherche, je m’inspire de Hopper, je mise sur une ambiance. Je retrouve dans mes cadrages la rigueur suisse, ainsi que dans tout ce que je fais.» Et ça se sent, Carlos marche et s’imprègne de la nuit tombée. «J’observe ce qui m’entoure, car j’essaie de m’approcher de la fine art photography (le photographe en tant qu’artiste se sert de la photo comme moyen d’expression créative, ndlr). Il reprend: «Le street art a beaucoup été utilisé, manipulé et on en a un peu abusé, il ne prend plus assez position, il s’est bien développé, mais s’il n’a pas une base provocatrice ou politico-sociale, cela ne m’intéresse pas. Oui, j’ai fait des graphes quand j’étais gamin, c’était sympa, cela n’avait pas de fonction, il s’agissait juste d’une rébellion, car à l’époque, la culture hip-hop était déjà en soi revendicatrice, un outil de présentation pour une jeunesse souvent immigrée qui cherchait une identité.»

Dans nos verres, un chasselas bio, sec, mais agréable en bouche ; la conversation continue autour de la photographie, cette sous-branche de ce qui nous intéresse, l’image. L’image de l’acteur, du chanteur, du musicien, du photographe, de l’homme, de l’artiste. Cinquante nuances de Carlos qui chaussait du 45 et que l’on découvre admirateur d’Henry Cartier Bresson et de Robert Doisneau («Le baiser de l’hôtel de ville», ndlr), qu’il considère comme les pionniers de la street photography, pas encore répandue, bien qu’ils aient créé un genre. «J’aime que la rue me montre des choses plutôt que devoir aller les chercher. Mon regard se pose sur des détails qui ne sont pas beaux de prime abord, mais dont j’ai envie de dévoiler la beauté. Quand je sors prendre des clichés, c’est un moment de méditation, j’ai la sensation d’être essentiellement passif et que c’est l’extérieur qui me donne l’image. Le seul moyen que j’ai d’être actif à ce moment-là, c’est d’être suffisamment présent.» Une empreinte de l’expérience de vie que Carlos nous dévoile intrinsèquement, dans un sens de l’observation qui se fond avec ce qui l’entoure.

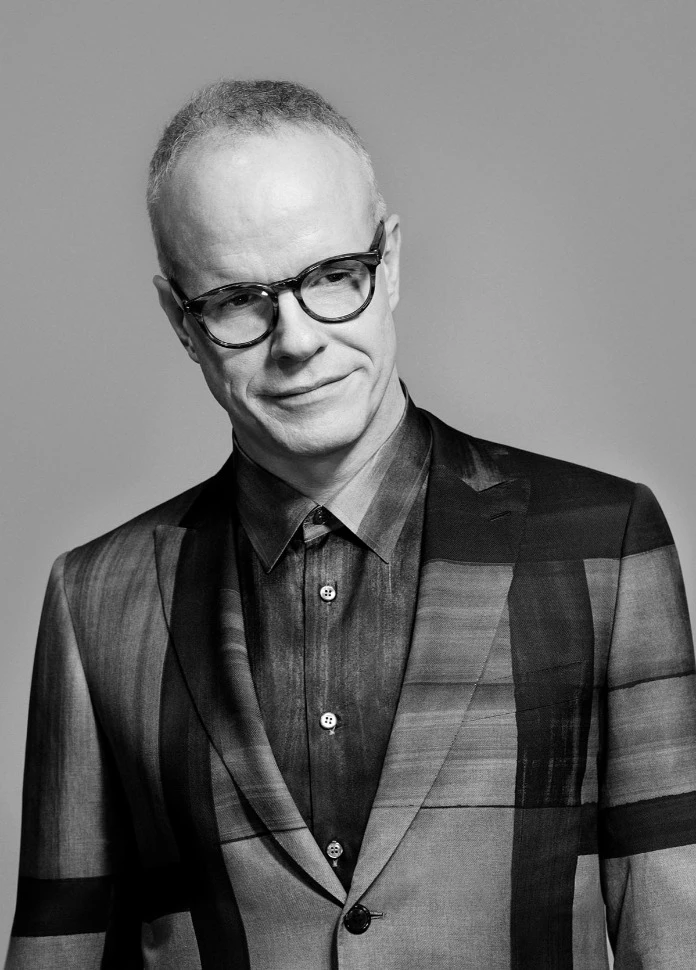

Se trouver, justement. Qui est Carlos, quelle est sa voie, d’où vient-elle, que suit-elle? «Ma middle age crisis a eu lieu désormais! Je suis acteur depuis vingt ans et deux des outils fondamentaux qu’il faut avoir sont l’ouverture et l’écoute. Celles des yeux, du corps. Il s’agit d’être suffisamment présent pour être avec la personne que l’on a en face.» Sur les tournages, cette présence est cruciale. La caméra la dévoile immédiatement. Elle doit disparaître pour que l’acteur trouve son ici et maintenant. Il advient une immersion profonde et c’est pour moi le même exercice que de sortir dans la rue, tout ouvert en observant ce qui vient à moi.»

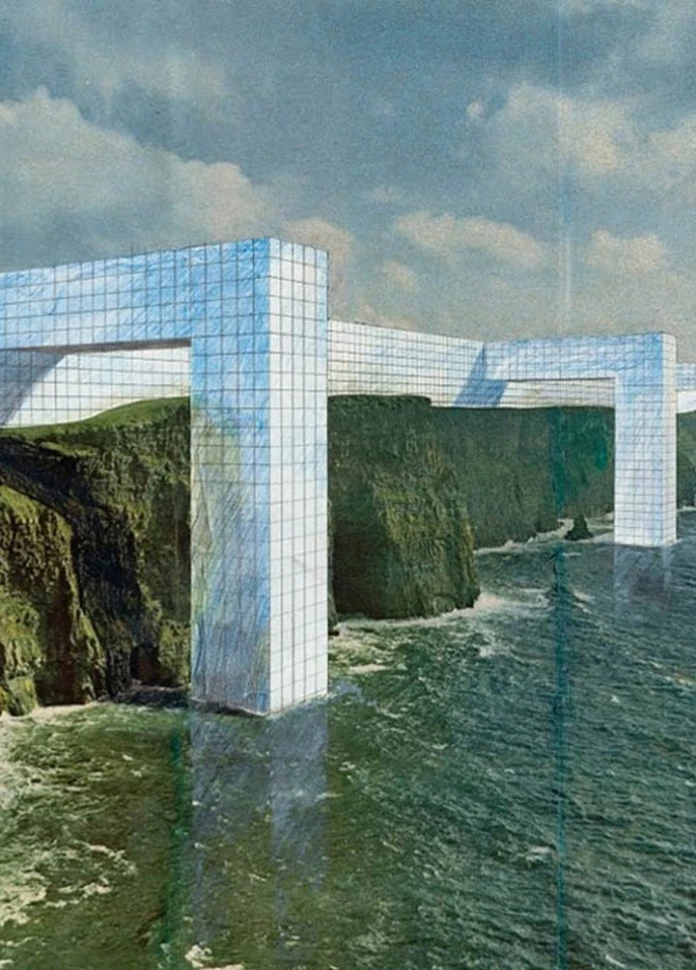

Depuis le besoin de la jeunesse d’apparaître, d’en mettre plein la vue, l’homme a opéré un changement intérieur. «Le rapport à l’art est captivant, mais en tant que fils d’immigrés, la légitimité pour en parler ou en posséder est relative aux yeux du monde.» C’est d’abord la culture hip-hop qui lui a permis d’ouvrir des livres et de s’intéresser au cinéma, à la peinture, à la photo. «Où que j’aille sur un tournage, j’ai la chance de toujours trouver quelque chose à voir.» Et les références d’architecture, de design, d’expos se multiplient. Le style brutaliste dans le film Columbus, les édifices de Frank Ghery, la Library de San Diego, le Vortex sur le site de l’EPFL, le MCBA de Lausanne, et The Vessel dans le quartier huppé de Hudson Yards à New York. Puis la bande dessinée, un genre prémonitoire pour lui, auquel il est attaché depuis l’enfance avec Moebius, Alejandro Jodorowsky, ces intellectuels qui ont beaucoup inspiré le cinéma.

Et ce compas dans l’œil, il vient d’où? «Je crois que je suis dans le fond un esthète, je cible un détail, un trait de caractère.» Sa mère était couturière et son père tailleur, ce côté précis, Carlos le gère comme un travail d’artisan, pas d’artiste. À travers ce qu’il décrit, on ressent sa manière de découper le monde, et on apprend qu’il a suivi une formation de dessinateur en génie civil: «Les lignes sont mes racines, cet apprentissage ne m’intéressait pas, pourtant il m’est resté.» Son œil brille et sourit. Sa vie se structure en priorités, dans un équilibre qui lui permet de toucher à tout sans perdre de vue qu’il exerce avant tout son métier d’acteur. La caméra et les metteurs en scène le guident, il transcende quand il entend «action!». Tourner avec de grands noms du cinéma le mène à continuer sur cette voie qui porte toujours des fruits.

À Lausanne, il était venu pour un tournage justement: «Je bosse actuellement pour une minisérie, «Avoir l’âge», un scénario de Frédéric Recrosio, réalisée par deux jeunes femmes très douées Klaudia Reynicke, qui s’est fait remarquer pour un long-métrage qu’elle a écrit Love me tender et Kristina Wagenbauer pour la Radiotélévision suisse avec un cast italien, français et suisse.» Le personnage qu’il interprète, Jean Decker, une sorte de musicien virtuose, un génie du piano, est en pleine autodestruction familiale en raison de démons du passé.

Une conversation avec Carlos Leal, ce n’est pas parler d’un bâtiment locatif, de l’entrée, de la cage d’escalier ou des balcons. On dessine une ville avec lui, telle que Los Angeles: «Je suis très critique au sujet d’Hollywood, ce concept de film pop-corn n’est pas forcément quelque chose à quoi j’adhère, mais j’ai découvert avec la Californie et LA d’autres choses que j’ai pu vivre et qui m’ont transformé. Ce que je n’aurais pas eu si j’étais resté à Paris, à Madrid ou à Lausanne.» On parle de yoga, de liberté, c’est de l’ayahuasca aussi: «J’ai eu des réponses illico, tu peux te sentir très mal, mais si la plante agit, c’est qu’il se passe quelque chose à l’intérieur. J’invite la planète entière à essayer.» Et son sourire réapparaît.

Où se trouve Carlos Leal dans le monde? «Quand tu pars, tu penses que tu vas apprendre des choses, mais tu te mets dans une position où le retour est très difficile, comme cette réplique dans le film Cinema Paradiso 'Ne reviens plus, ne te laisse pas avoir par la nostalgie'.» Et si au début c’était un peu pour flamber, l’art a toujours été un guide sur mon chemin pour me développer. Entre le corps et l’esprit, de la break dance à l’ayahuasca, c’est pour Carlos une profession de foi.

Bio

Né le 9 juillet 1969 à Fribourg, Carlos a grandi à Renens (canton de Vaud).

En 1991 il fonde le groupe de rap suisse Sens Unik, qui rafle quatre disques d’or. Succès plein lors des concerts au Montreux Jazz festival et à Paléo notamment.

Accompagné de ses acolytes, il crée un label indépendant en 1994, cette carrière le propulse dans l’imaginaire collectif et personne n’oubliera jamais le « bigidibip » du morceau « Métro boulot dodo » (album Les Portes du Temps, 1992).

Loin de ses racines romandes, Carlos s’en va vers d’autres horizons fouler les plateaux de cinéma et de télévision, en Europe puis aux Étas-Unis, à Los Angeles, où il vit en famille, il est papa de deux enfants de 14 et 6 ans.

Il marque le star-système avec des rôles dans James Bond – Casino Royale, joue aux côtés de monstres du septième art comme Al Pacino, Willem Dafoe ou Martin Sheen sans omettre sa prestation sous la direction de Pedro Almodovar. Il gagne un prix à Berlin et ne cesse d’incarner ces personnages qui le portent sur la voie du grand écran.

www.carloslealartist.com

Instagram:

@carloslealartitst

@carloslealpics

Texte: Monica D'Andrea