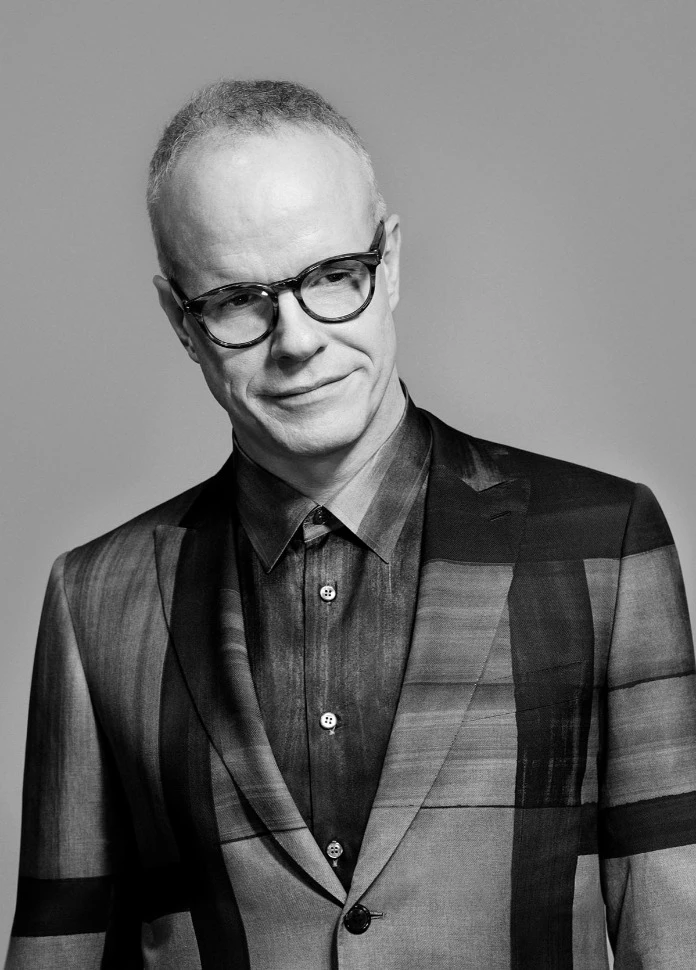

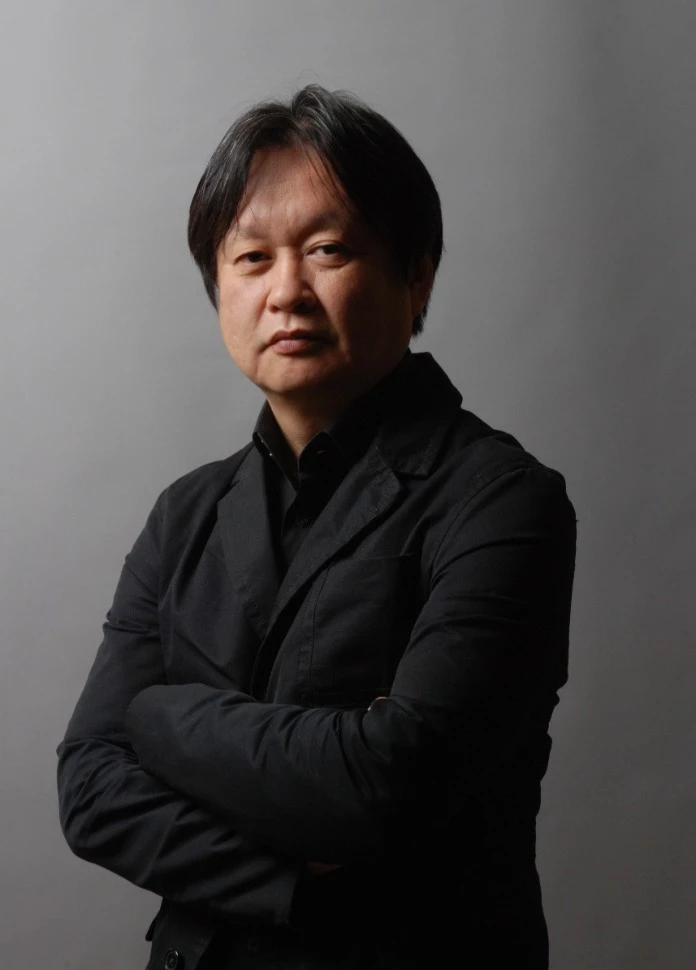

Philippe Rahm est l'architecte météorologique, le climatologue du bâtiment. Dans son domaine, il excelle et porte à travers le monde le message suivant: la forme suit le climat. Si l'on s'adapte à son environnement, l'intégration du bâti comme de l'homme devient fluide, unique, éthique et respectueuse. Ce Suisse installé à Paris mène à bien des projets dans le monde entier et apporte une touche moderne à la conception architecturale. DADI l'a interviewé à l'occasion de l'ouverture de son exposition «Infrarouge» au Musée de la photographie à Vevey mais également de la sortie de son livre et de son exposition au Pavillon de l'Arsenal à Paris Histoire naturelle de l'architecture.

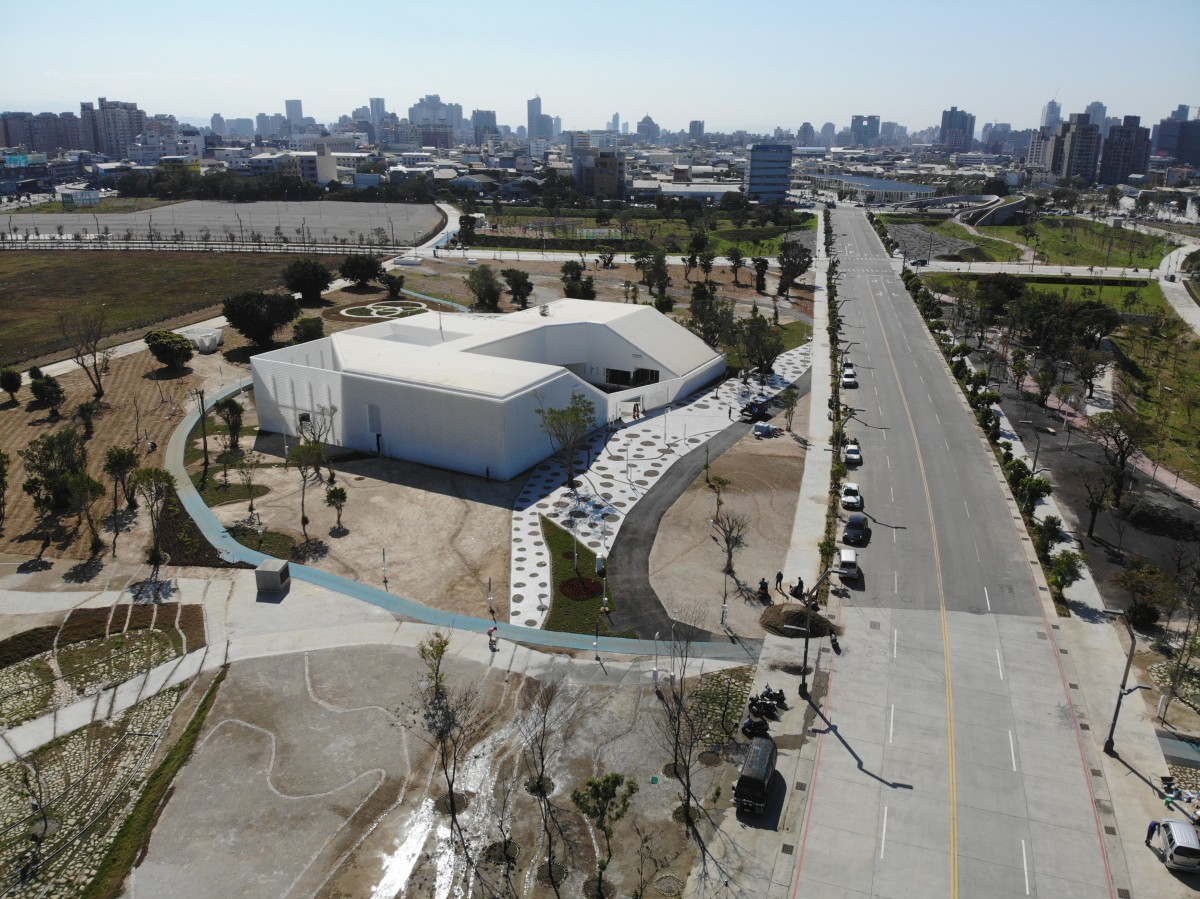

Le 6 décembre 2020 devait avoir lieu l’inauguration du parc de 67 hectares à Taïwan, le poumon vert de la ville de Taichung que vous avez réalisé. Philippe, vous ne faites pas les choses comme les autres, vous avez eu le Covid-19 peu après votre arrivée sur place… à quel passage de vos livres Météorologie des sentiments ou Histoire naturelle de l’architecture pensiez-vous lors de votre hospitalisation, du point de vue de la gestion du virus ?

Je suis arrivé, test négatif en main, le 1er décembre et j’ai immédiatement dû changer la puce du téléphone pour les suivi et contrôle informatique strict que le gouvernement impose. À Taïwan, comme en Nouvelle-Zélande, ils ont tout bloqué, car ils sont bien organisés en cas d’épidémie. J’ai été obligé de passer quinze jours dans un Covid-hôtel pour être certain de ne pas porter le virus avec moi.

J’ai donné ma température tous les jours, mais à un moment mon amygdale droite a commencé à me faire un peu mal. Au bout d’une semaine, j’ai demandé à consulter un docteur et j’ai été envoyé dans un hôpital pour faire des tests, puis dans un centre de quarantaine en attendant les résultats. Là, le résultat était positif au Covid-19. Le transfert en ambulance dans une partie de l’hôpital réservée aux maladies contagieuses m’a fait m’installer pendant vingt-neuf jours dans une chambre avec un sas désinfectant, des ultraviolets C et la quantité d’air qui entrait ne pouvait ressortir dans le couloir, ma chambre était en surpression !

J’étais le 646e cas positif à Taïwan. J’ai dû rester enfermé jusqu’à ce que le test redevienne négatif, cela pendant un mois pourtant sans symptômes. Finalement, le 29 décembre, j’ai pu sortir de cette chambre médicalisée où j’étais réellement isolé et autosuffisant. Je suis sorti bien après le vernissage et l’inauguration du parc. J’ai fait la une des journaux de Taichung, car l’architecte était resté en quarantaine !

Les ambassades suisses et françaises ne pouvaient rien pour moi par rapport aux lois locales, je me suis fait un peu peur à la troisième semaine, car des porteurs sains pourraient rester positifs toute leur vie et j’ai eu une petite frayeur, car on ne m’aurait laissé sortir que lorsque je serais redevenu négatif (ce qui a été le cas au bout de quarante-huit jours), mais bon, voilà mon expérience hospitalo-carcérale m’a permis de comprendre que l’humain n’est pas tout, car ici, c’est le virus qu’on enfermait, pas moi. Le monde naturel décide autant que nous de la marche du monde et l’esthétique de l’architecture doit autant à l’être humain qu’au climat, aux épidémies ou à l’énergie.

Cela vous a-t-il inspiré pour écrire une histoire de l’architecture asiatique ?

Du point de vue philosophique, ma cohabitation avec un virus dans cette chambre d’hôpital à Taïwan pendant vingt-huit jours a fait que je me suis plongé dans le débat du moment qui veut la réconciliation entre les non-humains et les humains, dépasser le clivage nature-culture. En réalité, ce que propose cette philosophie, c’est de faire rentrer le non-humain dans le champ social, lui donner des droits, rendre la nature politique ; c’est en réalité humaniser le non-humain. Mais la crise du Covid montre exactement le contraire, que c’est l’humain qui doit rentrer dans le champ naturel. C’est mon expérience taïwanaise : ce n’est pas Philippe Rahm l’être humain qui était en prison dans cette chambre d’hôpital à Taïwan, mais le virus, que l’on condamnait ici. J’étais secondaire dans cette histoire, je représentais le moyen de locomotion du virus, pas l’acteur principal, juste un dommage collatéral.

Une sorte de besoin de rédemption par rapport au fait de considérer les animaux comme des sous-catégories ?

L’idée philosophique d’Anthropocène telle que les sciences humaines l’utilisent aujourd’hui, est en réalité une extension folle de l’anthropocentrisme et du colonialisme humaniste. En voulant donner des droits aux animaux ou aux choses, c’est paradoxalement un renforcement de la domination humaine sur la nature, où le non humain est dépossédé de son altérité, ne survit qu’en intégrant les superstructures humaines sociales et politiques, en faisant preuve de diplomatie, en signant des contrats avec les humains. Cependant, la réalité de la crise du Covid-19 nous montre le contraire, que c’est aux humains de s’adapter aux non-humains, d’arrêter de se déplacer, de se confiner, et même de se parler, car on sait que la voix dégage du souffle et des postillons chargés de virus. On se figure que l’homme et les animaux peuvent avoir des contrats ou être des amis, mais là nous vivons plutôt le contraire, à savoir que la nature domine l’homme selon des règles morales et sociales incompréhensibles pour nous.

Dans mon exposition au Pavillon de l’Arsenal « Histoire de l’architecture » à Paris, je dis que les êtres humains se sont trop mis sur le devant de la scène par rapport au monde naturel. Après tout, lorsqu’on parle d’un bâtiment d’architecture, il y a de multiples facteurs à prendre en considération : si les murs des maisons sont verticaux, c’est parce que la gravité impose cette verticalité. De biais, ils tomberaient. La gravité est donc tout aussi responsable des formes des bâtiments que l’architecte. La gravité est autant « artiste » et « auteure » que l’être humain, d’une certaine manière. On peut continuer ainsi pour la forme des villes. Si Paris est fait de larges boulevards, c’est en raison du choléra que l’on croyait dans l’air et que l’on voulait expulser des rues en y faisant largement passer le vent. Le bacille du choléra est tout autant l’auteur des travaux d’embellissement de Paris que le Baron Haussmann. Nous ne maîtrisons pas toute la nature et c’est ce que nous avions perdu de vue pendant la période postmoderne et l’Anthropocène où les choses semblaient déterminées uniquement par l’être humain. Et qui est responsable, qui est l’auteur des gratte-ciels ? Est-ce les êtres humains ou le charbon ? Les muscles de l’être humain ou le pouvoir calorifique du charbon ? Sans le charbon, l’être humain n’aurait tout simplement pas pu élever des matériaux sur une telle hauteur.

On pourrait dire que cette pandémie tombe à pic et vient corroborer les fondements de votre travail, non ?

Effectivement, c’est assez troublant. Quand j’ai commencé à collaborer avec l’équipe du Pavillon de l’Arsenal en 2017, avant que ma thèse devienne une exposition chez eux, on pouvait trouver exagéré les chapitres qui traitent de la manière dont les épidémies ont façonné les villes et les bâtiments notamment depuis le XVIIIe siècle. On préférait penser que les notions humaines de prestige, d’esthétique ou de politique étaient à l’origine des grands dômes du XVIIIe siècle, des boulevards haussmanniens ou des quais au bord de la mer ou des lacs au XIXe siècle, par exemple. Alors qu’en relisant ce qui était dit à l’époque, les grands dômes étaient là pour aspirer par convection les miasmes et les quais servaient à respirer les embruns iodés pour lutter contre les goitres et le crétinisme.

La pandémie n’est pas un fait extraordinaire, vous le dites dans un article qui a tourné sur le Net en mars 2020 sur le retour à la normale, avant l’avènement des antibiotiques…

Oui, de même que je dis que la ville d’Haussmann avait été construite pour lutter contre le choléra. Avec le Covid, on comprend que cela est possible de fonder l’architecture et l’urbanisme sur des questions sanitaires, mais, il y a à peine un an, plus personne ne pensait cela, car durant la période postmoderne, à partir des années 1950 jusqu’à la fin de l’année 2020, les antibiotiques et les vaccins nous avaient déchargés largement des problèmes de santé. Au XXe siècle, on nous a dit que les travaux d’Haussmann avaient été réalisés uniquement pour des raisons de spéculation, que l’hygiénisme masquait des intentions politiques, mais ce n’était pas le cas. Le réchauffement climatique et la pandémie rematérialisent le débat. Entre 1950 et 2020, on n’était plus que dans les « superstructures », dans l’esthétique, le politique, le social, pour employer un vocabulaire marxiste, on avait oublié l’infrastructurel, le fait que l’esthétique, le social dépendent des conditions matérielles, que le charbon et les antibiotiques étaient tout aussi responsables de l’esthétique de l’architecture et des villes que les architectes et les urbanistes.

Les esprits s’ouvrent et on revient à la nature humaine qui se plie à son environnement, c’est bien cela ?

Dans ma pratique architecturale, je suis guidé non seulement par le fait de répondre à des besoins sociaux, culturels et symboliques, mais à des besoins bien plus animaux, du froid dont on doit se protéger quand on est dehors. Car l’architecture existe, en Suisse par exemple, essentiellement pour nous protéger du froid. Quand il y a du vent, on cherche un abri et cela répond à un problème réel. Un des chapitres de mon livre, Histoire naturelle de l’architecture, mentionne que l’espace public était fait en fonction du climat dès l’Antiquité. Les basiliques servaient à se protéger du soleil, pour apporter de l’ombre. On trouve ça chez Vitruve, Alberti et Palladio déjà. Ce dernier rappelle qu’en été il faut des plafonds hauts et en hiver, bas. Voilà pourquoi les boudoirs dans les châteaux sont bas et petits : pour avoir chaud en hiver !

Vous appliquez à la lettre la maxime de Louis Sullivan, la forme suit la fonction ?

Je crois que durant la période post-moderne, à la suite du structuralisme, on a largement oublié les raisons pratiques, fonctionnelles derrière les formes culturelles. J’adore en ce moment les livres de l’anthropologue américain des années 1970 Marvin Harris, qui cherche en dessous du symbolisme ou de l’esthétique des causes matérielles ou écologiques. C’est très important de relire cet auteur pour trouver des moyens d’affronter les problèmes contemporains qui ne sont plus seulement politiques, esthétiques et sociaux, mais aussi écologiques, sanitaires et climatiques. En ce sens, ce que je cherche, n’est plus le « la forme suit la fonction » des modernes, mais plutôt une sorte de « la forme suit le climat ». À la différence des modernes, je ne crois plus à un fonctionnalisme univoque, à la réponse juste, unique et universelle, je crois à la gradation des réponses, à offrir des gradations de qualité où chacun trouve sa place. Dans ma conception, j’offre différentes qualités pour tous les besoins, comme de se trouver au soleil ou à l’ombre, ou du moins avoir le choix en fonction de la température. On a, stricto sensu, une intégration au paysage non seulement par la forme, avec un rappel de matériaux, mais aussi par une intégration concrète à l’environnement par l’aspect organique et la ventilation des espaces.

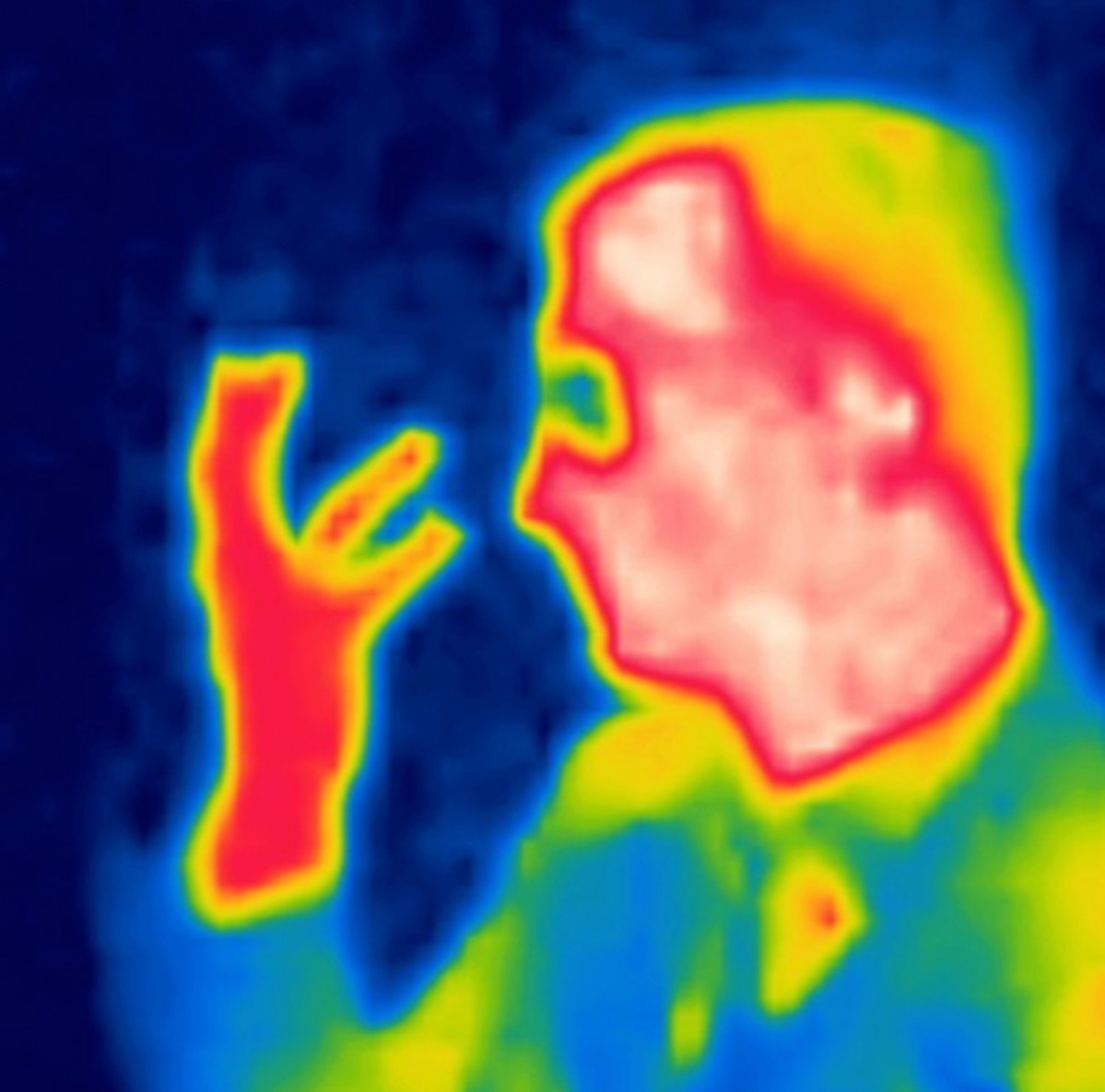

Un mot personnel sur l’élaboration de votre exposition actuelle au Musée suisse de l'appareil photographique à Vevey, ville d’images ? Peut-on appeler l’image infrarouge la « thermophoto » ? D’où ce projet est-il parti ?

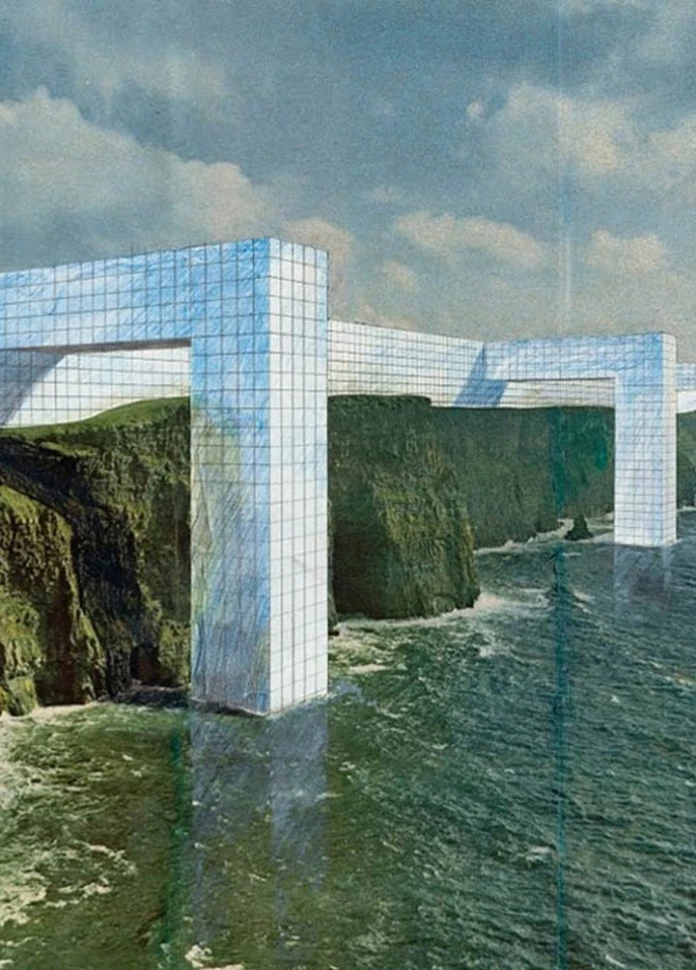

Il est né du besoin d’avoir un outil de représentation. Quand on est architecte, il est nécessaire de pouvoir utiliser un moyen pour restituer son travail. La perspective a été le moyen de représentation de la Renaissance et cela a entraîné un type d’urbanisme et d’architecture, avec ces obélisques sur les places comme point de fuite. L’axonométrie ou la photo vue d’avion ont été importantes pour les modernes, comme chez Le Corbusier où l’architecture se compose en jeu de volumes, de masses vues du ciel. Chaque époque a son outil de fabrication et de représentation. À la fin du XXe siècle, l’outil principal des architectes était la photo, et cela a influencé la manière de dessiner les bâtiments, une esthétique de magazine en papier glacé, et la définition d’un beau point de vue. La photo déterminait le résultat du projet.

Personnellement, je n’étais pas satisfait des qualités plastiques visuelles de la photographie qui n’ont rien à voir avec l’architecture qui est avant tout thermique plutôt qu’esthétique, spatiale plutôt que picturale. Je me suis servi alors de la caméra à infrarouge pour refléter ce qui me semble fondamental dans mon travail, l’émissivité thermique, la chaleur, le climat. Je peux capter la qualité de la chaleur et ses variations avec cette caméra thermographique, ainsi que la qualité climatique de l’espace. Ça correspond plus à l’architecture, à sa vocation originale d’abri contre les intempéries, que l’appareil photo.

C’est aussi plus contemporain, au XXIe siècle, face aux problèmes d’isolation thermique des bâtiments, du réchauffement climatique, des canicules estivales. D’où le nom de l’exposition : « Portraits du XXIe siècle ». À noter également une petite référence au Covid-19, en raison de la fièvre qu’on mesure par caméra thermique. Ce moyen de représentation est lié à des éléments aujourd’hui majeurs auxquels on doit se confronter.

Pour l’exposition de Vevey, sont majoritairement présentés des portraits de personnes. Tout cela est venu un peu par jeu et puis il y avait une dimension classique dans l’art du portrait que je me permets de réinventer. Chaque période a son mode de représentation technique typique, comme la peinture à l’huile chez les primitifs flamands ou la sérigraphie au XXe siècle. J’affirme que l’image thermographique est typique du XXIe siècle. Luc Debraine, directeur du musée, a vu mes portraits et je crois que cette technique infrarouge prend un sens dans la chronologie historique et l’évolution de l’appareil photographique telles qu'il les présente dans son institution.

Un nouveau genre photographique est-il né ?

En anticipant certaines techniques et certains courants, on a une forme d’architecture au-delà de ce qu’on a figé dans l’imaginaire collectif. Ici, on la revisite pour lui rendre ses lettres de noblesse dans une perspective plus réelle, matérielle, climatique et physiologique par rapport à des dimensions symboliques dont on a abusé par le passé.

Alors oui, un nouveau genre se déploie, car, souvent dans l’histoire, les choses sont expliquées en fonction du prestige, du symbolisme comme si toute l’architecture devait s’exprimer par l’opulence, que le seul moteur de l’histoire était de faire plus grand que le voisin : cela me semble très simpliste comme manière d’expliquer l’histoire. Mais tout ce qui brille n’est pas or, on peut se dire que dans la basilique de Saint-Marc à Venise, tout est en or, car il y a peu de lumière dans les pièces où il n’y avait pas d’électricité, et la brillance et la clarté du métal précieux permettent d’amplifier la luminosité et de voir les images peintes, de se voir également. Dans ce cas, le luxe avait une fonction pratique. Du moment que l’on a pris la conséquence pour la cause, la valeur physique des matériaux qui ont d’abord une utilité pratique était perdue. Elle revient aujourd’hui, comme le marbre qui, certes, témoigne d’une certaine opulence, mais se trouve être avant tout un atout pour l’été, car il garde la fraîcheur.

L’aspect pratique redéfinit-il le style en architecture aujourd’hui ?

Dans un projet pour un immeuble de bureau, nous proposons que toutes les poignées de porte soient en laiton, car le coronavirus survit dessus seulement quatre heures au lieu de quatre jours sur de l’inox, le cuivre étant un antibactérien. Là aussi, on réinvente une esthétique par l’aspect pratique. De même pour les emballages, qui, par le fait de les trier, modifient nos habitudes et le rapport aux objets, aux styles. On assiste à cette modification liée à l’écologie, au climat, au virus en fonction de l’esthétique et de modes de vie. Au symbolisme du XXe siècle succède un climatisme aujourd’hui.

Texte : Monica D’Andrea