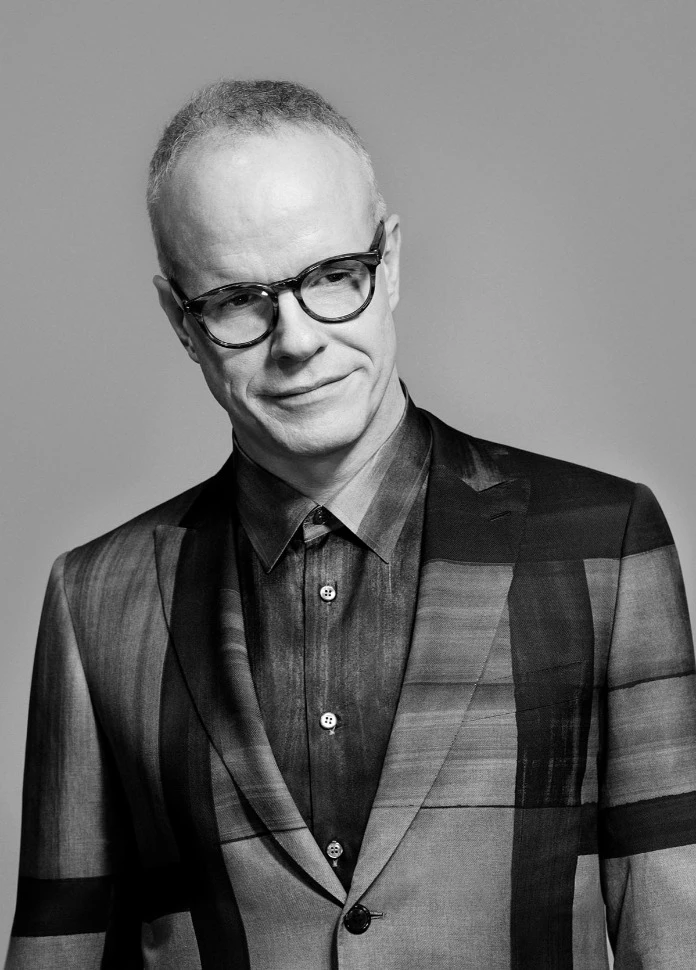

Après des études d’économie à la Haute école de Saint-Gall, Hans Ulrich Obrist s’est tourné vers l’univers de l’art et a acquis un nom dans ce domaine par ses expositions peu conventionnelles. Il est aujourd’hui un des curateurs les plus influents au niveau international et fonctionne depuis 2006 comme codirecteur de la Serpentine Gallery, au Hyde Park de Londres, où se dresse actuellement le pavillon conçu de concert par les architectes suisses Herzog & de Meuron et l’artiste chinois Ai Weiwei.

L’esprit jamais en repos, Obrist fonce pareillement à travers le monde et à travers la vie. Sa productivité est phénoménale. Tout comme le sont la curiosité et l’empathie avec lesquelles il entre en contact sans relâche avec de nouveaux interlocuteurs.

En guise d’activité principale, il désigne ses conversations et ses échanges intellectuels avec des artistes et des philosophes, les expositions, les pavillons et les livres. Ces derniers naissent comme par génération spontanée des premiers, en une sorte de mouvement perpétuel. Cela dit, Obrist lui-même incarne un ouvrage encyclopédique : avec minutie et clairvoyance, il archive, conserve et diffuse soigneusement le savoir du monde.

Pourquoi vous-êtes vous intéressé à l’art?

A 10 ans, je me suis mis à acheter des cartes postales artistiques. Plus tard, à chaque après-midi de libre, j’allais au Kunsthaus de Zurich. A l’époque, il y avait des expositions montées par Harald Szeemann. S’y sont ajoutées des visites d’atelier chez Fischli/Weiss et des rencontres avec des artistes comme Gerhard Richter, Christian Boltanski, Alighiero e Boetti ou la curatrice Bice Curiger. J’ai donc vite compris que j’allais travailler dans le domaine de l’art. Pour mieux comprendre le monde, j’ai décidé d’étudier d’abord l’économie et la sociologie. J’ai été fasciné par le légendaire économiste suisse Hans Christoph Binswanger qui, à l’époque déjà, soulevait des questions sur les thèmes de l’écologie, de l’économie et de la sociologie, notamment sur les limites de la croissance. Sa mise en garde – ne pas répandre sans cesse plus d’objets – a marqué ma conception des expositions. Lorsqu’à 19 ans j’ai rencontré pour la première fois les architectes Jacques Herzog et Pierre de Meuron, j’ai commencé à aborder l’architecture parallèlement à l’art. Les expositions ont toujours quelque chose à voir avec l’architecture. Or les expositions sont au centre de mon activité. Et c’est par le biais des conversations que je génère les expos et les livres, elles sont une sorte de catalyseur.

Que faut-il pour mener une bonne conversation?

Pour moi, il existe quelques modèles pour une bonne conversation. Un dialogue continu, les bavardages interminables par-delà les années m’importent beaucoup. Quand un entretien est très bien préparé, il peut divaguer librement, comme une partition, à la John Cage. Les questions courtes sont aussi sont nécessaires, elles vont à l’essentiel, à ce que la personne dit. Par ailleurs, il faut trouver des contextes nouveaux, inattendus. Par exemple avec l’artiste Gerhard Richter, que je connais depuis longtemps, j’ai beaucoup parlé d’architecture et de livres ces derniers temps.

Vous dites que l’essentiel de votre travail consiste à protester contre l’oubli des souvenirs. Peut-il parfois être tout aussi important d’oublier quelque chose ? Quel genre de savoir importe de nos jours?

D’une part, il y a l’historien qui dit qu’il est important de protester contre l’oubli. En même temps, il y a la formule de l’artiste Rirkrit Tiravanija : « Remember to forget ». Il existe toujours une dialectique entre ces deux axes. J’ai pensé très important de donner aussi une voix aux générations âgées. Car elles ont souvent des points de vue oubliés, antérieurs à l’ère numérique, qu’il s’agit de conserver. Nous ne savons pas toujours quel savoir s’avèrera important à l’avenir. Je possède en ce moment des archives d’entretien de quelque 2400 heures. Par phases, une partie de ce matériel se révèle plus importante qu’une autre. C’est justement pourquoi il importe que l’on réalise ces archives et qu’on les soigne. Afin qu’à l’avenir on puisse sans cesse naviguer parmi elles. Elles ne constituent qu’une sorte de caisse à outil.

Existe-t-il une forme idéale pour enregistrer ce savoir?

Je ne crois pas. Le grand ingénieur informatique William Daniel Hillis disait un jour que nous vivions un « Dark Age » informatique. Une sorte de « paranoïa digitale » est clairement une composante de la situation. Tout est très fragile. Je pars toujours de l’idée que l’on pourrait aussi perdre des choses. C’est pourquoi je recours en parallèle à divers autres moyens d’enregistrement ; les livres aussi jouent un rôle important. C’est ainsi que le savoir sera peut-être préservé d’une manière ou d’une autre.

Le dialogue global conduit-il forcément à l’homogénéité ou pourrait-il même encourager une certaine différenciation?

Nous vivons aujourd’hui une forme extrême de globalisation. D’une part, il y a là un vaste potentiel pour l’échange entre diverses cultures et diverses disciplines. D’autre part, ces énergies globalisantes recèlent le danger de l’homogénéisation. En tant que curateur, je m’implique dans ce dialogue mais je me demande simultanément comment il est possible de préserver toutes ces différences – ou même d’en générer de nouvelles – avec tout ce nivellement global. Il m’importe de jeter des ponts entre diverses disciplines et cultures autonomes, de les incorporer mais, en même temps, de les préserver. Les tensions et les synergies qui en résultent peuvent avoir des effets très stimulants.

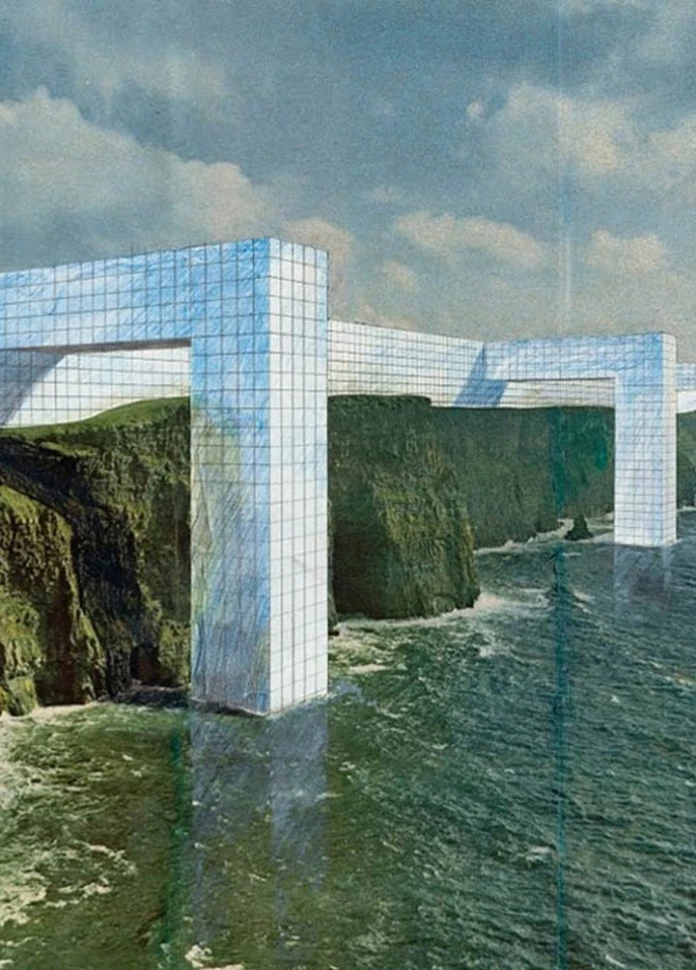

Vous avez envisagé le pavillon de la Serpentine Gallery comme un espace d’échange et de dialogue. De tels lieux sont-ils importants pour notre société?

Ils sont immensément importants. Car dans notre société mercantile il existe peu de lieux où l’on n’est pas obligé de consommer. Les parcs font partie des rares endroits où l’on peut se mouvoir librement sans payer. De même, le pavillon actuel doit être d’accès libre. Les visiteurs peuvent l’utiliser comme bon leur semble. Suivant l’heure, on y trouve des joggers, des buveurs de thé ou de café, des hommes d’affaires ou des fondus de culture.

Vous et vos expositions êtes sans cesse en voyage. Y a-t-il un lieu où vous vous sentez à la maison?

L’Engadine est une région où je me sens très à la maison. C’est là que me viennent mes meilleures idées, c’est là que j’écris tous mes textes. C’est un lieu inspirant sans lequel je ne pourrais travailler. Mais ma maison au sens conventionnel est Londres : c’est là que se trouvent mon travail, la Serpentine Gallery, le parc et mon appartement. Je possède plus de 50'000 livres : à Londres, il serait beaucoup trop coûteux de les abriter tous. Alors Berlin est, en revanche, la maison de mes livres. Et donc la mienne aussi. Cela donne une sorte de triangle entre Londres, Berlin et l’Engadine. En Engadine, je vis toujours à l’hôtel, surtout au Castell de Zuoz. Il s’agit avant tout d’un sentiment d’appartenance. C’est le lieu où naissent mes idées et c’est donc, au fond, le plus important.

Existe-t-il quelque chose qui vous laisse sans voix?

Oui. Chaque fois que je contemple une œuvre d’art grandiose. Car les œuvres d’art vont souvent au-delà de la parole. Et l’art modifie souvent aussi ce qu’on attendait de lui. Mais ce peut être également un film. On peut toujours revoir des œuvres d’art grandioses et de bons films. Mais ce n’est qu’avec le temps qu’on peut en parler.

Texte: Johanna Rickenbach