Philippe Parreno appartient à cette génération pour qui l'art était une affaire de groupe. Avec Pierre Joseph, Dominique Gonzalez-Foerster, Liam Gillick. Douglas Gordon, Pierre Huyghe, Carsten Höller et Rirkrit Tiravanija, ces artistes du milieu des années 90 vont essaimer leur création participative au quatre coins des centres d'art. Philippe Parreno invente alors une nouvelle danse – le Snaking – organise une manif d'enfant - No More Reality - créer des images-fantômes qui n'apparaissent que la nuit et fait entrer Zinedine Zidane au cinéma. S'il continue d'explorer, vingt ans plus tard, cette frange ténue qui sépare la fiction de la réalité, l'artiste français expose désormais seul. Celui qui dit envisager ses expositions comme des scénarios et des partitions musicales, présentait cet été à la Fondation Beyeler de Bâle ces deux derniers films : une Marylin robotique et un jardin extra-terrestre complètement noir.

Votre film Marylin se déroulait dans une suite reconstituée du Waldorf Astoria de New York. On entendait la voix de l'actrice, on voit sa plume qui écrit. Avant de la découvrir sous la forme d'un énorme bras robot articulé. En 2007, vous aviez déjà reprogrammé l'automate-écrivain de Jacquet Droz. Philippe Parreno : 50% homme, 50% machine?

J'ai toujours été fasciné par les automates. Ça m'est venu le jour ou j'ai commencé à montrer un film en boucle sur les murs d'une galerie. J'y ai alors vu le projecteur comme une sorte d'automate. L'automate c'est une machine qui répète à l'identique et à l'infini ce pour quoi elle est programmée. Du coup, il entretient une relation au temps assez étrange. Pour moi l'automate fonctionne comme un double temporel. Et puis il soulève cette question fondamentale de la robotique : qui est le maître, qui est l'esclave. Chez Beyeler, le maître c’était l’image, à la Serpentine en 2010 ou je montrais quatre autres films, c’était le son.

La notion de temps est très importante dans votre travail. On pense à votre opéra-performance Il Tempo del Postino, littéralement le Facteur temps.

A l'époque Matthew Barney m'avait dit cette chose assez belle : « quand les gens de notre génération ont pris une caméra, ce n'était pas dans le but de réaliser des films, mais pour mesurer les objets dans le temps. » Je me suis alors souvenu que la première fois que j'ai utilisé une caméra aux beaux-arts c'était pour filmer des fleurs. Je réalisais des natures mortes tant que la bande se déroulait dans la cassette. A la Warhol. Le film durait des heures et était complètement rasoir, mais c'était l'idée de conserver ces fleurs, de justement les mesurer dans le temps, qui m'avais intéressé, plutôt que de prendre un format et de décider de faire du cinéma. Un peu comme un automate à travers la boucle qui lui a été imprimé.

Vous avez travaillé avec un ventriloque, vous utilisez des marionnettes et des automates qui sont tous des simulateurs d'humanité qui remontent au spectacle de fête foraine.

L'apparition de l'automate coïncide avec celle du principe d'exposition. Pour moi, les deux sont liés. Tout comme la fantasmagorie qui m’intéresse aussi beaucoup. Au XVIIIe siècle Etienne Robertson, qui passait pour le plus grand fantasmagore de son temps, faisait apparaitre des maris défunts à travers des écrans de fumée. Il y a un peu de cela dans le cinéma d’exposition tel que je l’envisage, quelque chose qui revient à ce cinéma de cirque.

De la même manière que dans Marylin vous faites revivre un fantôme sous la forme d'un «androïde» qui répète inlassablement la même chose. Et qui donne au film ce sentiment de profonde tristesse. Un peu comme une machine sentimentale.

C'est ça. Produire un sentiment en regardant une image ou une oeuvre. Il y a très longtemps avec Pierre Huyghe on avait publié un magazine intitulé Anna Sanders dont le sous-titre était justement l'histoire d'un sentiment. De la même manière que les gens qui visitaient l'expo chez Beyeler repartaient avec un DVD, j'aurais bien aimé qu'ils emmènent avec eux un sentiment : la profonde tristesse de ce petit fantôme qui ne sait rien faire d'autre que de décrire ce que la caméra montre, sans aucune considération existentielle.

Avant Marylin, il y a eu le film June 8, 1968, la reconstitution filmée du convoi qui ramena le cadavre de Robert Kennedy de New York à Washington. On imagine forcément un lien.

Alors oui il y a une connexion, mais que je n’avais pas du tout planifié. Pour Marylin, tout est parti d'un bouquin qu'une copine éditait. Le livre s'intitulait Fragments et compilait des notes rédigées par l'actrice. J’ai trouvé ces petits textes à la fois hyper beaux et très touchants. Assez vite je me suis dit que se serait intéressant de les emmener dans la suite du Waldorf Astoria que Marylin avait occupé. J'avais déjà l’idée de la voir les écrire. Mais j'ignorais comment. Et puis, je suis tombé sur un ingénieur en robotique. A partir de là, tout c’est enchaîné.

Marylin évoque tout de suite une image, celle de l'icône tragique et des portraits d'Andy Warhol.

On a organisé une séance de spiritisme sur le lieu du tournage. Ce qui n'a pas donné grand-chose. Mais le fait que la spirite s'adressait à moi, au décorateur et à l'opérateur en nous parlant de ces histoires de mort a bien installé l'ambiance sur le plateau. Marylin reste l’histoire d’une image qui a supprimé de la vie, l'histoire d’une image meurtrière. Jean-François Lyotard y voyait la confirmation que l’inconscient pouvait tuer.

Entre l'évocation du Capitaine Crochet et de Marylin, entre celle d'un alien perdu sur terre et de Zinedine Zidane, votre oeuvre fait intervenir beaucoup de personnalités réelles et de personnages de fiction.

Invisibleboy, RFK, The Boy from Mars, Zidane, Anna Sanders, Marylin… c’est vrai que j’accumule un paquet de personnages. Comme une sorte de bestiaire où se côtoieraient sénateur assassiné, star suicidée et vedette du football.

Ah oui le football ! C'est quelque chose qui vous passionne.

Je regarde tous les matchs de l'équipe de France et ceux du championnat d'Angleterre. Le foot c'était ma culture lorsque j'étais gamin. J'ai grandi à Grenoble, mais j'étais à fond pour Saint-Etienne, le club star de l'époque. Le foot c'est l'endroit ou l'individualité est impossible et en même temps le terrain où elle peut naître. J'aime cette définition de Michel Serre : «Mettez 20 types dans un carré, vous obtiendrez une guerre. Mettez les mêmes 20 types dans le même carré et donnez-leur un ballon, vous obtiendrez un match de foot».

Le foot c'est aussi un sport d'équipe. Longtemps, on vous a connu cultivant l'esprit de bande.

Cette dynamique remonte à mes études aux beaux-arts. La conversation à plusieurs offrait une émulation qui nous permettait d'aller plus vite.

Sauf que depuis quelque temps vous exposez seul.

Le groupe devenait un problème pour moi. Je me suis rendu compte que c'était un moyen de fuir quelque chose. C'est aussi arrivé parce que j'ai collaboré pendant deux ans avec Douglas Gordon sur le film sur Zidane et que j'ai enchainé droit derrière avec Il Tempo del Postino (un opéra, intégralement constitué d'actes-performances écrits par une vingtaine d'artistes différents, et donné deux fois seulement à Bâle et à Manchester, en 2007 et 2009, ndlr) qui m'a occupé pendant un an et m'a complètement épuisé. J'ai réalisé d'un coup que j'avais passé trop peu de temps à mon travail personnel. La fin d'un cycle arrivait. Le moment était venu de faire mon coming out en tant qu'artiste. La première chose que j'ai faite seul était un arbre de Noël qui est une oeuvre d'art 11 mois par an. J'ai dû apprendre à bosser différemment, à revenir à des choses qui se trouvaient au centre de ma pratique, revenir à l'idée de l'exposition comme création, à celle de cinéma d'exposition.

Le cinéma est indissociable de votre travail. Zidane, un portrait du XXIe siècle à même été projeté en salle. C'est une direction que vous allez poursuivre?

J'aimerais bien faire un film qui aborderait le problème de l'histoire comme fiction. Est-ce que ce serait une fiction mélangée au réel ? Je ne sais pas, je cherche encore. Mais je ne vais pas me mettre une casquette de réalisateur. Si j'adaptais Frankenstein, il faudrait que la bête existe vraiment, qu'elle soit le fruit d'une manipulation génétique. Le film, évidemment, serait un peu étrange.

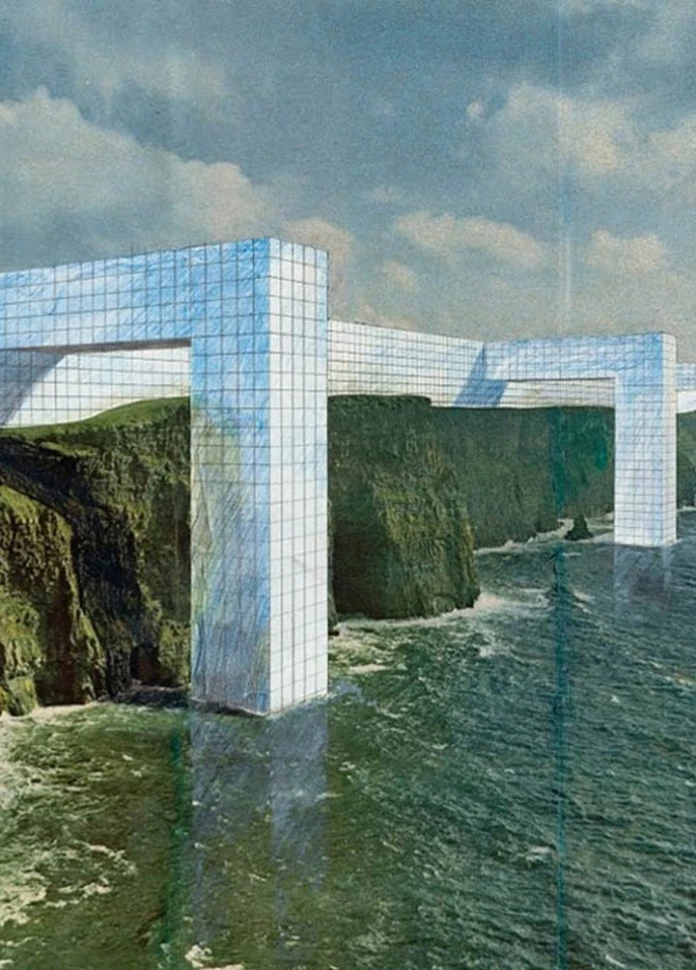

Ce qui rejoint votre intérêt pour la science-fiction. Le film Continuously Habitable Zone aka C. H. Z évoque tour à tour 2001 Odyssée de l'espace, Pitch Black, Alien...

Dominique Gonzalez-Foerster et moi avons toujours adoré la science-fiction, les métahistoires, les histoires d'histoire. Dans le cas de Marylin je parlais tout à l'heure d’une image qui peut attenter à la vie. Je me suis souvent demandé comment, au contraire, une image pouvait produire de l'existence. Dans le film Continuously Habitable Zone aka C. H. Z. le spectateur a l’impression de se promener sur une planète étrange où toutes les plantes sont noires. Alors qu’en fait il s’agit d’un paysage situé au Portugal avec une végétation spécialement sélectionnée qui ressemble à une pollution crachée par une bouche d’égout.

Et que va devenir ce jardin?

Il continue à pousser. Quelque jour après le tournage, il a d’ailleurs commencé a reprendre ses droits. Le film achevé, il était évident que le jardin n’avait de sens qu’avec la caméra. Un peu comme une anamorphose qui n'existe que grâce au point de fuite par lequel on l’observe. Ça m’intéresserait de voir, dans 15 ou 20 ans, comment la bête s’est transformée. Avec d’un côté les images et le film qui appartiendront alors à l’art contemporain, et de l’autre la vie que cette oeuvre a produite mais qu’elle a aussi rejeté. Peut-être que j'en ferai un second film qui suivrait les mêmes plans que le premier. J’ai négocié la concession du terrain pendant vingt ans. Après, son propriétaire fera ce qu’il en voudra. En attendant, je lui ai juste demandé de l’arroser. Pour qu’on laisse au moins une chance à cette tentative d’organisation de la vie de se développer.

Dans le film il y a l'image bien sur. Il y a aussi le son qui est élément capital qui crée comme une nappe venue de l'espace profond.

Nous avons enregistré les sons directement dans la terre à l’aide de micros contacts et de sismographes. Ces infrabasses, appelées «houle profonde», ont été ensuite accélérées un millier fois. A vitesse normale, on ne les entendrait pas.

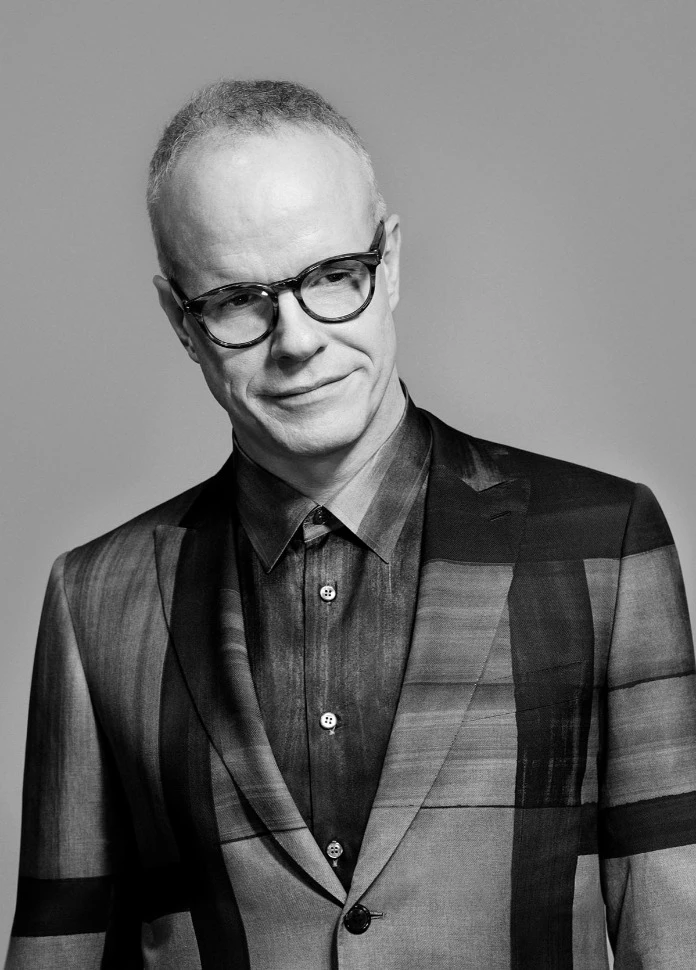

Vous utilisez le mot «partition» en parlant parfois de vos expositions, vous avez d'ailleurs tenu à interviewer Pierre Boulez avec Hans-Ulrich Obrist...

J'ai voulu rencontrer Boulez pour parler avec lui de ses tentatives de créer un rythme, une musique à partir d'une image de cinéma. En octobre, je participe à une exposition à Phildalephie où je vais mettre en scène des pièces historiques des années 60 autour de Marcel Duchamp, John Cage, Robert Rauschenberg, Merce Cunningham et Jasper Johns. Il y a aura un clavier mécanique qui va jouer une pièce pour piano préparé de Cage, six danseurs de la Merce Cunningham Company, le son de la rue et des jeux de lumière naturelle et artificielle. Tout cela va créer une espèce de valse entre tous ces gens qui se sont tous beaucoup parlé. Pour moi, ce genre de démarche curatoriale est très proche de la musique. Comme si je mettais plusieurs instruments ensemble afin de bien faire sonner une partition. Sans pour autant plier ces instruments à ma propre volonté. De la même manière qu'Arto Lindsay laisse sa guitare parler.

Pour autant la musique n'apparait jamais vraiment dans vos oeuvres...

En fait, j’ai surtout travaillé sur la voix. J’ai essayé d'écrire une sorte d’opéra. Je voulais transposer une voix humaine en partition pour orchestre. Je cherchais à savoir si dans un moment de ce chaos sonore on allait sentir quelque chose d’humain, voir si la musique pouvait parler. On a fait des essais avec l’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (Ircam) à Paris. Sauf que c’est très compliqué pour un orchestre symphonique de réussir à sonner comme un homme ou une femme qui parle. On a abandonné.

On vous voit rarement jouer dans vos propres films. Par manque d’envie ou parce que vous estimez que votre rôle est justement ailleurs?

Ça m’est déjà arrivé. Dans Snaking, je me trainais dans une sorte de combinaison de plongée. Et dans No More Reality je tenais le rôle d’un mec qui parle dans toutes les langues sans que personne ne comprenne rien à ce qu’il dit. Mais ces films remontent à plus de 20 ans. L’envie ne m’est jamais revenue. Jouer, en fait, je ne sais pas le faire. C’était mieux de laisser tomber.

Propos recueillis par Emmanuel Grandjean